Oslo – Kulturbauten

Bauten für Bildung und Kultur: Oper, Konzerthaus, Theater und Gebäude auf dem Uni-Campus Blindern

- Universitätscampus Blindern (die Universitätsbibliothek finden Sie auf der Seite Oslo-Bibliotheken)

- Nationaltheater

- Oper

- Konserthus (Konzerthaus)

- Folketeatret

- Det Norske Teater

- Kunstnernes hus (Künstlerhaus)

Der Universitätscampus Blindern im Stadtteil Nordre Aker

Die ersten Gebäude für die 1811 gegründete Universität befinden sich im Stadtzentrum an der Karl Johans gate. Der zentrale Standort bot aber bei wachsenden Studentenzahlen und dem Ausbau der Fakultäten nicht genügend Erweiterungsspielraum. So beschloss das norwegische Parlament in den 1920er Jahren, einen neuen Campus im Stadtteil Nordre Aker im Gebiet Blindern aufzubauen. Die Gewinner-Entwürfe bei einer Ausschreibung 1923 sahen für die ersten Gebäude zunächst klassizistische Formen vor; bis es aber an die Bauausführung ging, wurden die Pläne im Stil der Moderne überarbeitet.

Nacheinander wurden in den 1930er Jahren dann die Gebäude für die verschiedenen Fakultäten und Institute errichtet: 1932 für die Pharmazie, 1934 für die Astrophysik, 1935 für die Physik (Architekten für diese drei Unigebäude waren Finn Bryn und Johan Ellefsen), 1940 entstand das Gebäude für die Meteorologie. Ein weiterer Ausbau ergab sich in den 1960er Jahren; so erfolgte der Neubau des Chemiegebäudes 1969 (Architekt: Rolf Ramm Østgaard), der Bau eines Bürohochhauses für die Verwaltung 1964 (von Rinnan und Tveten) sowie für die Sozialwissenschaften 1967 (von Leif Moen). Das Hochhaus für die Humanistische Fakultät (Niels Treschows hus) wurde ebenso wie das benachbarte Sophus Bugge hus und das Henrik Wergelands hus in 1960 fertiggestellt. In ersterem gibt es auch ein Studentencafé („Niels“).

Näheres zur Universität und zu den Gebäuden auf dem Campus Blindern erfährt man auf der Website des Stadtlexikons Oslo und natürlich auch auf der Website der Uni Oslo selbst.

Die neue Universitätsbibliothek auf dem Campus Blindern wird auf der CityTecture-Seite Oslo – Bibliotheken vorgestellt.

Bild oben: der Uni-Campus Blindern ist über die Straßenbahn und die U-Bahn gut an den Öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen.

Bilder oben: am Frederikke-Platz befindet sich u.a. die Frederikke-Mensa; auf dem Platz steht die Skulptur „Air“ von Arnold Haukeland (1961); das Hochhaus im Hintergrund ist Sitz der Universitätsverwaltung; zweites Bild: das Gebäude für die Studentenvertretung (Studentenparlament).

Bilder oben: zu den 1934 errichteten Gebäuden gehört auch dasjenige für die physikalische Fakultät (Finn Bryn und Johan Ellefsen). Besonders aufwändig gestaltet ist hier die Lobby des Hauses, in der ein Foucault’sches Pendel hängt und die Erddrehung nachvollziehbar macht; die Wände werden geziert von flächenfüllenden Gemälden von Per Krogh, welche den Fortschritt durch die Wissenschaften darstellen.

Bilder oben: Haupteingang des Physik-Gebäudes und (letztes Bild:) die Gebäuderückseite; hier schließen sich die Bauten für die Chemiefakultät an.

Bilder oben: das Atrium des Physikgebäudes mit dem Foucault’schen Pendel und den opulenten Wandmalereien.

1994 wurde vom Architekturbüro Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S – heute: LMR das Helga Engs hus für die Fakultät Erziehungswissenschaften errichtet.

Bilder oben: in diesem Gebäude sind die Erziehungswissenschaften untergebracht. Die Lese- und Arbeitssäle ragen als verglaster Erker über die Fassade hinaus.

Die humanistische Fakultät ist mit ihren verschiedenen Fachrichtungen in mehreren Gebäuden gleich am Eingang zum Unicampus untergebracht (Niels Treschows hus mit dem Café „Niels“, Henrik Wergelands hus und P.A. Munch hus). Die Gebäude stammen alle aus dem Jahr 1960 und sind durch überdachte Gänge miteinander verbunden.

Bilder oben: das Henrik Wergelands hus.

Bilder oben: das Niels Treschows hus für die Humanistische Fakultät; im rechten Winkel angebaut ist das P.A. Munchs hus.

Bilder oben: Café „Niels“ (von außen) und Skulptur auf dem Platz vor dem Haupteingang.

Bilder oben: das P.A. Munchs hus für die Humanistische Fakultät.

Bilder oben: im Eilert Sundts hus und im Harriet Holters hus sind die Sozialwissenschaften angesiedelt.

Von 2011 stammt das Computerzentrum des Meteorologischen Instituts; das skulpturale Gebäude wurde von Pir II Arkitekter geplant und gebaut und beherbergt das Rechenzentrum für das Institut; die Computer befinden sich im Untergeschoss, ihre Abwärme heizt das Erdgeschoss. Die Gebäudefassade besteht aus Alu-Lochblechen, im Inneren überwiegt Holz, beim Beton handelt es sich um eine CO2-arme Variante.

Das Hauptgebäude für die Meteorologie wurde 1940 erbaut.

Bilder oben: das Hauptgebäude für die Meteorologie aus den 1940er Jahren und kleiner Neubau im Garten.

Bilder oben: der Neubau für das Computerzentrum steht auf einem kleinen Hügel, wobei der Zugang zum Obergeschoss über den Hügel erreichbar ist; zum Untergeschoss, in dem sich die Technik und die Server befinden, kommt man über den Hof. Letztes Bild: das Gebäude erfüllt die Standards des Programms „Future Built“ in Bezug auf Nachhaltigkeit und geringem CO2-Ausstoß beim Bau.

Das Nationaltheater (1899)

Das Gebäude des Nationaltheaters befindet sich in einem kleinen Park an der Karl Johans Gate gegenüber den historischen Universitätsgebäuden. Das Nationaltheater wurde auf private Initiative hin gegründet und auch finanziert. Später beteiligte sich auch der Staat an den Kosten. Das im Stil der Neorenaissance vom Architekten Henrik Bull entworfene Gebäude wurde 1899 mit mehreren Aufführungen norwegisch-sprachiger Schauspiele eröffnet.

Auf der Website worldcitytrail.com kann man zum Norwegischen Nationaltheater das Folgende lesen: „Das Nationaltheater Oslo (Nationaltheatret) ist eine der bekanntesten und renommiertesten Kultureinrichtungen Norwegens. (…) Als größtes und ältestes Theater Norwegens dient es als zentraler Veranstaltungsort für klassische und zeitgenössische Aufführungen und zeigt die blühende Theaterszene des Landes.

Das 1899 gegründete Osloer Nationaltheater hat eine wichtige Rolle in der kulturellen Entwicklung Norwegens gespielt. Es wurde gegründet, um dem Bedarf an einer nationalen Bühne gerecht zu werden, die Werke in norwegischer Sprache und vor allem norwegische Dramatiker aufführen konnte, zu einer Zeit, als die norwegische Identität und kulturelle Unabhängigkeit an Bedeutung gewannen. Die Eröffnung des Theaters markierte einen bedeutenden Moment in der norwegischen Kulturgeschichte, denn sie unterstrich den Stolz des Landes auf seine Sprache und Kunst nach der Unabhängigkeit von Schweden im Jahr 1905.

Zum Bild: Seiteneingang des Gebäudes.

Bilder oben: die südöstliche Seite des Gebäudes des Nationaltheaters mit dem Portikus.

Das von dem Architekten Henrik Bull entworfene Gebäude wurde 1899 fertiggestellt und entwickelte sich schnell zu einem kulturellen Symbol der Stadt. Es ist ein architektonisches Meisterwerk im Neorenaissancestil, mit einer majestätischen Fassade und eleganten Details, die sowohl Erhabenheit als auch Raffinesse ausstrahlen. Im Inneren bietet das Theater eine Kombination aus opulenter Dekoration und funktionellem Design, die das Theatererlebnis für die Zuschauer noch verbessert.

Das Osloer Nationaltheater ist ein beeindruckendes Beispiel für die Architektur des späten 19. Jahrhunderts mit seinen reich verzierten Fassaden und seiner monumentalen Präsenz. Das Äußere des Gebäudes zeichnet sich durch eine Kombination klassischer Elemente aus, darunter Säulen und komplizierte Steinarbeiten, zusammen mit dekorativen Skulpturen, die den Geist des Theaters einfangen. Die Vorderseite des Theaters wird von einem großen Portikus dominiert, der von vier massiven Säulen getragen wird und einen dramatischen Eingang bietet, der die Größe des Theaters andeutet.“ (…)

Bilder oben: vor dem Gebäude befinden sich Standbilder des Dichters Henrik Ibsen, dessen Stücke wahrscheinlich alle einmal am Nationaltheater aufgeführt wurden und von Bjornstjerne Bjornson, der unter anderem den Text der norwegischen Nationalhymne verfasst hat.

Und auf der Website www.visitoslo.com kann man das Folgende lesen:

„Historisches Theater im Zentrum Oslos – Das Nationaltheater in Oslo wurde 1899 eingeweiht. Das Gebäude wurde von dem Architekten Henrik Bull entworfen und dient seit über 100 Jahren als Norwegens wichtigste Bühne für Bühnenkünstler, Theaterproduktionen und große Feierlichkeiten.

Statuen der großen norwegischen Schriftsteller Henrik Ibsen und Bjørnstjerne Bjørnson bewachen den Haupteingang des Theaters. (…)

Das Theatergebäude wurde mehrmals umgestaltet, und heute beherbergt das Nationaltheater vier verschiedene Bühnen: Hovedscenen (die Hauptbühne), Malersalen (den Maler-Saal), Prøvesalen (den Probe-Saal) und Bakscenen (die Hinterbühne).“

Bilder oben: das Gebäude des Nationaltheaters; Gebäudedetails.

Bilder oben: gegenüber dem Nationaltheater wurde im Jahr 1900 das Hotel „Continental“ mit Theatercafés im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss eröffnet. Umbauten am Gebäude im Jahr 1949, die den Baustil völlig veränderten, wurden 1971 wieder rückgängig gemacht und das ursprüngliche Jugendstil-Aussehen wurde wieder hergestellt.

Oslo Operaen (Oper Oslo), Snøhetta AS (Dykers, Kapeller, Thorsen), 2008

Bild oben: Eingangsbereich des Operngebäudes.

Bild oben: der Marmor-Belag auf dem begehbaren Dach des Operngebäudes bekommt den Frühjahrs-Putz.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2008 hat sich das Gebäude der Oper Oslo, das sich wie ein Eisberg ins Wasser des Oslofjords schiebt, an die Spitze der touristischen Attraktionen gesetzt.

Das neue Opernhaus befindet sich auf einem ehemaligen Industrie- und Werftgelände direkt am Wasser auf dem Kirsten Flagstads Plass. Eine Oper als Institution gibt es in Oslo seit 1957; gespielt wurde aber in einem Gebäude, das nur bedingt als Aufführungslokalität für Opern geeignet war (einem ehemaligen Kino). So wurde 1999 der Beschluss gefasst, ein neues Opernhaus zu bauen und dafür ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Gewonnen wurde dieser im Jahr 2000 vom norwegischen Architekturbüro Snøhetta (dt.: „Schneekappe“). Nach 8-jähriger Bauzeit wurde die neue Oper im ehemaligen östlichen Hafen im Stadtteil Bjørvika eröffnet und das mit einem Budget, das gar nicht ganz ausgeschöpft werden musste und zeitlich auch vor dem ursprünglich geplanten Fertigstellungstermin.

Das Opernhaus umfasst drei Säle, darunter zwei große mit 1350 bzw. 400 Sitzplätzen. Motto für die Gestaltung des Gebäudes war es für Snøhetta, der Stadt wieder etwas zurückzugeben für den Raum, den das Haus an der Uferpromenade einnimmt: deshalb ist das schräg bis zur Wasserlinie verlaufende Dach des Gebäudes als öffentlicher Raum zugänglich, ebenso wie die offene Lobby des Opernhauses. Die Gebäudefassade besteht aus Carrara-Marmor, Stahl und Glas; in der Lobby und in den Sälen überwiegen heimische Hölzer und Eichenholz.

Vom Dach des Opernhauses hat man einen wunderbaren Blick auf den Fjord und auf die ebenfalls neuen Gebäude in der Nachbarschaft: auf die Deichmann Zentralbibliothek von Lundhagem und Atelier Oslo, auf das neue Munch-Museum von Estudio Herreros und das Nationalmuseum von Kleihus+Schuwerk.

Zum Bild: Aufgangsrampen zu den Rängen und Balkonen des Opernsaales.

Im Wasser vor dem Gebäude liegt die Glasskulptur „She lies“ der italienischen Künstlerin Monica Bonvicini und in der Lobby hat der dänisch/isländische Künstler Ólafur Elíasson „The Other Wall“ geschaffen.

Bilder oben: das Operngebäude liegt in der Bjørvika-Bucht.

Bild oben: das Operngebäude vom obersten Stockwerk des benachbarten Munch-Museums aus gesehen.

Bilder oben: an der Opera gata gibt es eine große Freitreppe zum Wasser der Bjørvika-Bucht. Von hier aus hat man einen guten Blick auf das Operngebäude.

Bilder oben: der Clou des Bauwerkes ist natürlich das bis zum Wasser reichende schräge begehbare Dach, das mit weißen Carrara-Marmorplatten belegt ist. Von ganz oben kann man am gegenüberliegenden Kai der Bjørvika-Bucht den großen Hafenspeicher sehen,

Bilder oben: das Bühnenhaus ragt über das schräge Dach hinaus.

Bilder oben: an der Südseite öffnet sich die Fassade zur Terrasse hin; hier befindet sich die Brasserie Opera.

Bilder oben: Eingangsbereich des Opernhauses; in der Glasfassade spiegelt sich die neue Deichmann-Zentralbibliothek.

Bilder oben: Blick vom Dach des Bühnenhauses auf die Menschen, die sich auf dem Schrägdach des Gebäudes aufhalten.

Bilder oben: die Rückseite des Operngebäudes; in direkter Nachbarschaft befindet sich der Neubau des Munch-Museums. Letztes Bild: Noppen-Muster der Fassadenbleche.

Zur Architektur des Operngebäudes kann man auf der Website des Architekturbüros Snøhetta das Folgende lesen:

(…) „Wie der Dachplatz ist auch die Lobby des Osloer Opernhauses schlüssellos; seit der Eröffnung des Gebäudes im Jahr 2008 können sich die Besucher rund um die Uhr frei in den Räumen bewegen. Weißer Carrara-Marmor bedeckt nahtlos das Dach und die Lobby und markiert eine durchgehende, öffentliche Grundfläche, die ebenfalls ein 20 000 Quadratmeter großes Kunstwerk ist. Heute finden auf dem öffentlichen Dachplatz routinemäßig Freiluftkonzerte und Simulcasts von Opern statt, die im Haupttheater stattfinden, wobei bis zu 15.000 Menschen an einer einzigen Veranstaltung auf dem Dach teilnehmen. Ebenso dient die Lobby mit ihrer Akustik in Theaterqualität als Veranstaltungsort für öffentliche Aufführungen.

Das Opernhaus hat sein Versprechen eingelöst, als Eckpfeiler der Sanierung der Osloer Uferpromenade zu dienen, einschließlich des Munch-Museums, des Nationalmuseums und der Osloer Hauptbibliothek – und läutet damit eine weitere Expansion des Kulturviertels ein. Mit 1,7 Millionen Besuchern pro Jahr hat die Oper ihre Rolle als Wirtschaftsmotor sowohl für das Viertel als auch für die Stadt gefestigt.“ (…)

Und auf der Website Heize Architekturobjekte kann man das Folgende lesen:

„(…) Über den Bau eines neuen Opernhauses in Oslo war bereits lange in Norwegen diskutiert worden. Schließlich lobte man im Jahr 2000 einen Realisierungswettbewerb für einen Neubau aus, den das Architekturbüro Snøhetta gewann. Das 2007 fertiggestellte Opernhaus liegt unmittelbar am Hafen und soll sich in Zukunft zum Zentrum des neuen Stadtteils Bjørvika südöstlich des Hauptbahnhofs entwickeln. Inspiriert von der Lage am Fjord entwarfen die Architekten einen Baukörper, der sich als Halbinsel in die Bucht schiebt. Die wie Eisschollen aus dem Wasser ragenden Baumassen bilden dabei eine Serie von öffentlichen Plätzen direkt am Ufer.

Die 20.000 Quadratmeter große, strahlend weiße Dachlandschaft des Gebäudes ist mit Platten aus Carrara-Marmor verkleidet und steht sowohl den Besuchern als auch den Bewohnern der Stadt offen. Der weiße Marmor setzt sich im Foyer als Boden fort. In der lichten Halle mit den schräg angeordneten Stützen öffnet sich dem Besucher über die bis zu 15 Meter hohe Glasfassade ein spektakulärer Blick auf die Bucht. In Kontrast zu den weißen Stützen und dem hellen Marmorboden stehen die mit schmalen Eichenstäben verkleideten geschwungenen Aufgangstreppen und Galerien zum hufeisenförmigen Opernraum. Dieser gleicht nach Wunsch des Bauherrn in Form, Größe und Struktur dem der Semper-Oper in Dresden.“ (…)

Bilder oben: das Operngebäude bei nächtlicher Beleuchtung.

Bilder oben: das Bühnenhaus ragt aus der schiefen Dachebene heraus.

Bilder oben: im Operngebäude gibt es ein Café/Restaurant mit Außenterrasse zum Hafenbecken hin. Letztes Bild: die Rückseite des Gebäudes.

Bild oben: Blick durch die Glasfront im Eingangsbereich auf „The Other Wall“, einem Raumkunstwerk von Olafur Eliasson, welches den Garderobe- und Toilettenbereich in der Lobby strukturiert.

Gebäude-Inneres; Lobby, Aufgang zum großen Saal und den Balkonen

Bild oben: in der Lobby des Opernhauses – Verbindung von innen und außen.

Bilder oben: die Lobby des Opernhauses steht der Bevölkerung immer offen; hier befinden sich auch ein Restaurant/Café und ein Shop.

Bilder oben: hinter der Holzverkleidung führen Rampen/Treppen zu den verschiedenen Rängen / Balkonen des großen Saales.

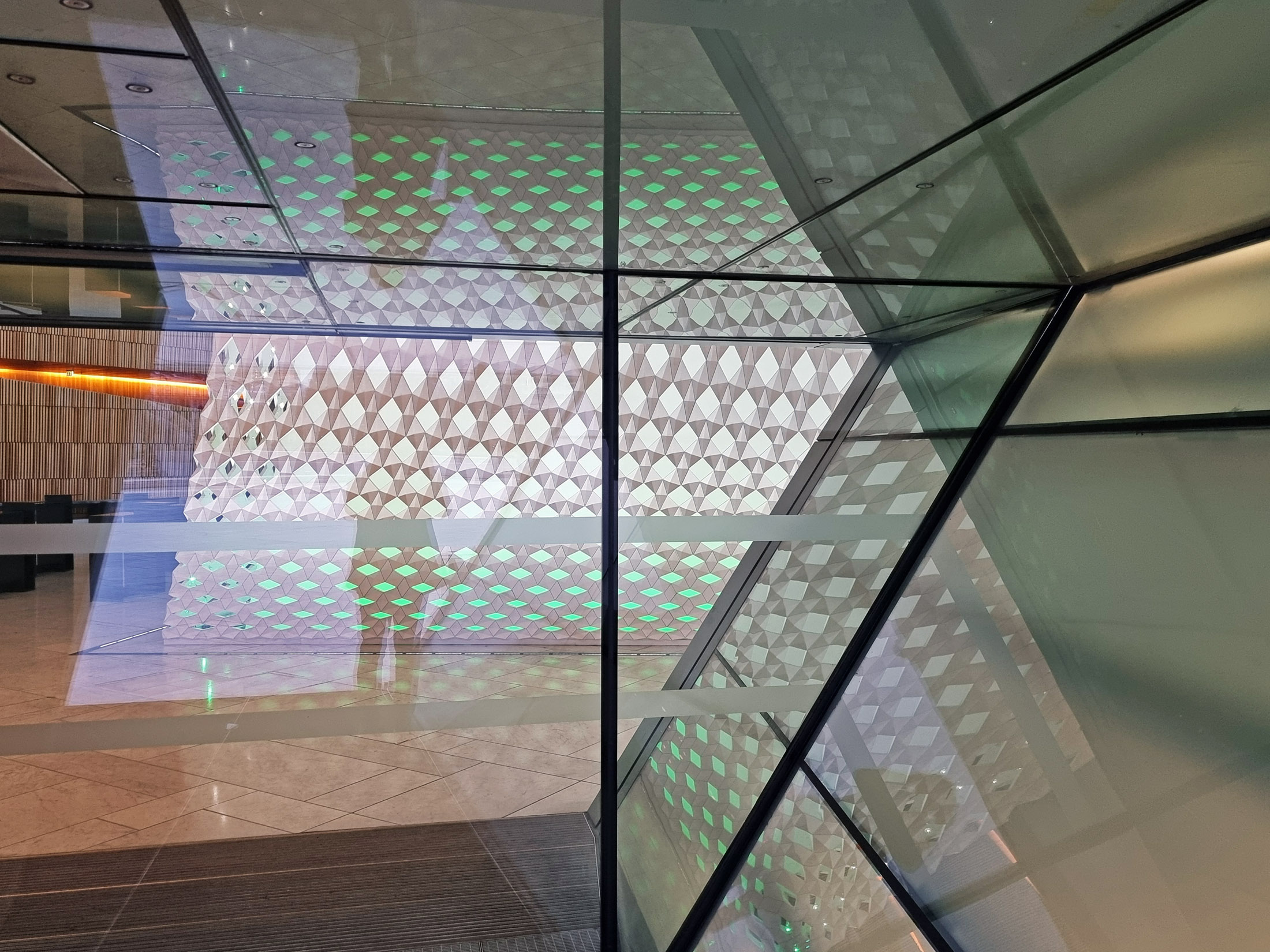

Bilder oben: in der Lobby des Operngebäudes verbergen sich Garderobe und Toiletten hinter einer „anderen Wand“, der Raumskulptur „The Other Wall“ des dänischen Künstlers Ólafur Elíasson. Es handelt sich dabei um wabenartig aneinander gefügte Kunststoffplatten mit einer Mittelöffnung; die einzelnen Elemente sind raffiniert hinterleuchtet.

Bilder oben: die abendliche beleuchtete Lobby.

Bilder oben: Eingangsbereich.

Bild oben: Aufgang zum großen Saal.

Bilder oben: „The Other Wall“ von Ólafur Elíasson dient in der Lobby als Raumteiler.

Bilder oben: an der Gebäudehinterseite zum neuen Munch-Museum hin kann man im Erdgeschoss einen Blick durch die Fenster in die Kostümschneiderei werfen.

Bilder oben: die im Wasser vor dem Gebäude liegende Glasskulptur „She lies“ der italienischen Künstlerin Monica Bonvicini erinnert ein bisschen an aufeinander geschobene Eisschollen.

Bilder oben: die Skulptur vor den Gebäuden des Stadtteils Sørenga.

Bilder oben: die im Wasser vor dem Gebäude liegende Glasskulptur „She lies“ der italienischen Künstlerin Monica Bonvicini erinnert ein bisschen an aufeinander geschobene Eisschollen.

Bild oben: Blick durch die Glasfassade des Opernhauses auf die im Fjord liegende Skulptur im Abendlicht.

Das Architektur- und Designbüro Snøhetta / Hauptsitz Oslo

Bild oben: das Signet von Snøhetta an der Fassade des Hauptsitzes im Hafengebiet von Oslo.

Das Architekturbüro Snøhetta hat seit 2004 seinen Hauptsitz in Oslo in Skur 39 an der Akershusstranda in einem ehemaligen Lagergebäude im Hafen. Das Büro wurde 1989 gegründet, nachdem es den Wettbewerb für die neue Bibliothek in Alexandria gewonnen hatte. Die Gründungsmitglieder waren Studienkollegen: Kjetil Trædal Thorsen (Norwegen), Craig Dykers (USA) und Christoph Kapeller (Österreich).

Snøhetta heißt auf deutsch „Schneekappe“ und bezieht sich auf den Berg dieses Namens in der Provinz Innlandet (etwa gleiche geografische Breite wie Ålesund). Das Signet von Snøhetta ist dann auch ein stilisierter Berg.

Snøhetta hat Büros auf 4 Kontinenten an 8 verschiedenen Standorten.

Die Projekte von Snøhetta wurden mit einer ganzen Reihe internationaler Architekturpreise ausgezeichnet, darunter mit dem Aga-Khan Preis für die Bibliothek in Alexandria, dem Mies van der Rohe-Preis für die Norwegische Nationaloper in Oslo oder mit dem National Design Award for Architecture, welcher vom Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum in New York verliehen wird.

Kjetil Thorsen von Snøhetta und der dänisch-isländische Künstler Olafur Eliasson haben in 2007 den Pavillion der Londoner Serpentine Gallery entworfen und auch beim Opern-Projekt in Oslo haben Architekt und Künstler zusammengearbeitet, wodurch die Installation „The Other Wall“ in der Lobby des Opernhauses entstanden ist.

Zum Bild: Hausklingel am Osloer Hauptsitz des Architekturbüros.

Bilder oben: Das Lagergebäude mit dem charakteristischen Sheddach im Hafen von Oslo, in dem Snøhetta seinen Hauptsitz hat, kann man schon von weitem erkennen.

Bilder oben: Hier arbeitet Snøhetta.

Auf der Website www.scandinavian-architects.com/ kann man zu dem Architektur- und Designbüro das Folgende lesen:

(…) „Seit mehr als 30 Jahren entwirft Snøhetta einige der weltweit bedeutendsten öffentlichen und kulturellen Projekte. Snøhetta startete seine Karriere 1989 mit dem preisgekrönten Beitrag für die neue Bibliothek von Alexandria, Ägypten. Später folgten unter anderem Aufträge für die Norwegische Nationaloper und das Norwegische Nationalballett in Oslo und den National September 11 Memorial Museum Pavilion im World Trade Center in New York City.

Seit seiner Gründung hat das Büro seinen ursprünglichen transdisziplinären Ansatz beibehalten und integriert Architektur, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur, Produkt-, Grafik-, Digitaldesign und Kunst in seine Projekte. Der kollaborative Charakter zwischen den verschiedenen Disziplinen von Snøhetta ist eine wesentliche treibende Kraft der Praxis.

Das Büro ist weltweit präsent und verfügt über Niederlassungen, die sich von Oslo, Paris und Innsbruck bis nach New York, Hongkong, Adelaide und San Francisco erstrecken.“ (…)

Snøhettas Projekte wurden mit zahlreichen internationalen Architektur-Preisen geehrt, darunter dem Aga-Khan Preis für die Bibliothek in Alexandria und dem Mies van der Rohe-Preis für die Norwegische Nationaloper in Oslo.

Bilder oben: das Signet von Snøhetta an der Fassade des Bürogebäudes.

Oslo Koserthus (Konzerthalle Oslo), 1977

Die Konzerthalle befindet sich im Stadtzentrum Oslos im Stadtteil Vika unweit des Rathauses. Das Haus ist Hauptspielstätte des Osloer Philharmonischen Orchesters (Oslo-Filharmonien).

Um für das Orchester eine angemessene Spielstätte zu schaffen, wurde 1957 ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, den der norwegische Architekt Gösta Åbergh für sich entscheiden konnte. Der Baubeginn verzögerte sich jedoch aufgrund langer Diskussionen und finanzieller Schwierigkeiten. Zwischenzeitlich waren auf dem städtischen Sanierungsgebiet, auf dem das Konzerthaus stehen sollte, bereits große Bürobauten entstanden, so dass bei Vorlage eines endgültigen Plans und dem Beginn der Bauausführung ab 1965 nur ein sehr ungüstig geschnittenes Grundstück „in der zweiten Reihe“ verblieb. Erst 1977 wurde das Konzerthaus eröffnet.

Das Gebäude besteht aus einem dreieckigen Hauptgebäude, einem Flügel geringerer Bauhöhe sowie einer weitgehend gläsernen Lobby, die als Brücke über eine darunter vorbeiführende Straße ausgebildet ist. Außer einem großen (1400 Sitzplätze) und einem kleinen (270 Plätze) Konzertsaal gibt es im Gebäudekomplex auch Proben- und Besprechungsräume, Büros für die Verwaltung sowie Bars.

Die Gebäudefassade besteht hauptsächlich aus hellem, poliertem Granit und braun eloxiertem Aluminium für Fensterrahmen, die vertikalen Lamellen und die großen Betonträger, die sich quer über das Dach des Hauptgebäudes spannen. Das Konzerthaus steht zudem auf Stützen, so dass darunter eine große Fläche für Autoparkplätze entsteht.

Zum Bild: Fensterfront im Hauptgebäude mit Metall-Lamellen.

Bilder oben: Blick auf den Johan Svendsen Platz, den Haupteingang zur Konzerthalle und auf die Plastiken, die auf dem Platz aufgestellt sind.

Bilder oben: Haupteingang zum Foyer des Konzerthauses.

Bilder oben: das Foyer der Konzerthalle ist als voll verglaste Brücke über eine darunter hindurchführende Straße ausgebildet.

Bilder oben: Hauptmaterialien, aus denen die Fassade besteht, sind polierter Granit und eloxiertes Aluminium.

Auf der Website des Konserthus kann man das Folgende lesen:

„Das Oslo Konserthus befindet sich im Stadtteil Vika und hat sich seit ihrer Eröffnung im Jahr 1977 zum Ziel gesetzt, eine führende Arena im kulturellen und musikalischen Leben mit einer breiten Palette von Dienstleistungen für die gesamte Bevölkerung zu sein. Die weltweit führenden Künstler und Orchester besuchen regelmäßig das Haus. Der Konzertsaal besteht aus zwei Konzertsälen, verschiedenen Versammlungs- und Musiksälen, mehreren größeren Foyerbereichen, Erfrischungsbars und Ticketschalter, sowie einem Bürotrakt.

Das Oslo Konserthus ist Eigentümer des Platzes vor dem Haus und der Räumlichkeiten darunter. (…) Jetzt heißt das Gelände Røverstaden. Der Vorplatz des Konzertsaals, Johan Svendsens plass, wurde im Zusammenhang mit dem Bau des Konzertsaals im Jahr 1977 errichtet und befindet sich als Dach auf dem Gebäude, in dem sich heute Røverstaden befindet.“

Der Vorplatz ist das Dach eines flachen Gebäudes, in dem sich früher ein Museum befand; hier befindet sich heute das Kulturzentrum Røverstaden („Räuberstadt“). Auf dem Platz selbst, der nach dem norwegischen Komponisten Johan Svendsen benannt ist, befinden sich zwei große Bronze-Plastiken: zum einen eine Gruppe aus sieben singenden Personen („Heptakord“ der norwegischen Künstlerin Turid Angell Eng) und drei großen Bögen, die von Schneelast gebogene Bäume versinnbildlichen sollen (von Harald Oredam).

Bilder oben: die Plastiken auf dem Vorplatz zum Konzerthaus.

Folketeatret, 1935

Das Folketeatret Oslo (Volkstheater) wurde, inspiriert durch die Freie Deutsche Volksbühne in Berlin, in den Jahren 1928/29 als Theater für die Arbeiterklasse gegründet. Zwischen 1952 und 1959 wurden auch Aufführungen inszeniert. Danach fusionierte das Theater mit dem Nye Teater zum Oslo Nye Teater.

Im Jahr 1926 wurde ein Wettbewerb für ein Theatergebäude ausgeschrieben, der von den Architekten Christian Morgenstierne und Arne Eide gewonnen wurde. Die Standortwahl und wirtschaftliche Probleme verzögerten den Baubeginn bis 1932. Das Gebäude wurde anstelle abgerissener Markthallen zwischen der Storgata und dem Youngstorget errichtet; 1935 war die offizielle Inbetriebnahme.

Das Gebäude wurde im Stil des Art Déco aus Stahlbeton errichtet mit einer Fassade aus Backsteinen und Marmorplatten in den unteren Stockwerken. Die Fenster waren ursprünglich zweiflügelig und wurden bei Renovierungsmaßnahmen 1980 durch einflüglige ersetzt, was den Charakter des Bauwerks wesentlich beeinträchtigt.

Am Youngstorget weist das Haus 11, zur Storgata hin 8 Geschosse auf. Im Haus waren neben dem Theater v.a. auch Büroräume für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei und für weitere politische Organisationen untergebracht, etwa auch die Redaktion des „Arbeiderbladet“.

Ab 1959 übernahm das Norske Opera & Ballett den Theatersaal (mit damals 1200 Plätzen), bis die Oper schließlich in 2008 in das neue Operngebäude in Bjørvika umzog. Heute finden in dem Theater v.a. Musicalaufführungen statt, die von einem privaten Unternehmen ausgerichtet werden.

Zwischen Storgata und Youngstorget führt durch das Gebäude eine Passage mit verschiedenen Läden und gastronomischen Einrichtungen (Restaurants und Bars).

Bilder oben: das ursprünglich als Theater für die Arbeiterklasse gegründete Folketeatret; heute finden hier v.a. Musicalaufführungen statt. Im Gebäude untergebracht sind Büros für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei untergebracht, ein Hotel und in der Passage zwischen Storgata und Youngstorget auch Läden, Restaurants und Bars.

Bilder oben: Fassade des Gebäudes zum Youngstorget hin.

Bilder oben: die durch das Gebäude führende Passage; hier ist auch der Haupteingang zum Theater.

Det Norske Teatret (Das Norwegische Theater), 1985

Im Jahr 1912 wurde das „Norwegische Theater“ eröffnet. Hier werden vor allem Stücke in Neu-Norwegisch (Nynorsk) sowie norwegischen Dialekten aufgeführt. (Im Norwegischen gibt es zwei Schriftsprachen: das häufiger verwendete Bokmål (Buch-Sprache) und das seltenere Nynorsk, welches auf Dialekten beruht, die hauptsächlich in den ländlichen Gegenden gesprochen werden.) Im Nationaltheater werden dagegen überwiegend Stücke aufgeführt, die auf Bokmål basieren.

Das Theater erhielt 1985 ein neues und modern ausgestattetes Zuhause in der Kristian IVs gate. Das mit dem norwegischen Architekturpreis Betongtavla ausgezeichnete Gebäude wurde von 4B Arkitekter geplant und gebaut. Im neuen Haus werden/wurden auch Musicals aufgeführt.

Bilder oben: der Foyerbereich wölbt sich in den Straßenraum vor.

Bilder oben: Eingangsportal des Theatergebäudes in der Christian IVs gate.

Bilder oben: das prächtig gestaltete Foyer des Theatergebäudes.

Kunstnernes hus (Künstlerhaus), 1929-30

Das Kunstnernes hus ist eine 1930 von norwegischen Künstler/innen gegründete Einrichtung; hier werden v.a. Werke norwegischer Künstler/innen, aber auch von internationalen Kunstschaffenden ausgestellt.

Für das Ausstellungsgebäude wurde 1928 ein Architekturwettbewerb mit konkreten Vorgaben für die Gestaltung ausgeschrieben, an dem sich zahlreiche Büros beteiligten. Gewonnen hat schließlich der im Stil des Funktionalismus entworfene Bau von Gudolf Blakstad und Herman Munthe-Kas. 1929 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, ein Jahr später war die Eröffnung.

Im Haus gibt es drei große Ausstellungsräume, die zum Teil über die Glasdächer Tageslicht erhalten. Zudem befindet sich im Erdgeschoss ein sehr luftiges Restaurant/Café mit Außenterrasse sowie ein Kinosaal. Das Kino wurde erst 2016 entworfen und eingerichtet; hier werden Spielfilme und Dokumentarfilme von norwegischen und internationalen (unabhängigen) Regisseuren gezeigt.

In den Ausstellungsräumen gibt es jeden Herbst eine besondere Präsentation aktueller norwegischer Kunst. Über die Jahrzehnte seiner Existenz war das Künstlerhaus aber auch schon Gastgeber für Werke von Andy Warhol, Pablo Picasso oder Vincent van Gogh.

Getragen wird die Einrichtung von der von Künstlern geförderten Kulturstiftung „Stiftelsen Kunstnernes Hus“.

Das Stahlbetongebäude zeigt eine Fassade aus vorgemauerten Ziegeln. Ein großes, die ganze Gebäudebreite einnehmendes Vordach schützt die Terrasse.

Zum Bild: Kunst gibt es nicht nur in den Ausstellungsräumen zu sehen, sondern auch direkt am/im Haus: auf dem Vorplatz flankieren zwei Bronze-Löwen von Ørnulf Bast den Zugangsweg und das Treppenhaus zu den Ausstellungsräumen in den Obergeschossen zeigt ein Deckengemälde von Per Krogh aus dem Jahr 1932.

Bilder oben: legendär sind die beiden Bronzelöwen am Zugangsweg zum Gebäude.

Bilder oben: die überdachte Terrasse am Künstlerhaus.

Bilder oben: das Künstlerhaus am Abend / Terrasse.

Auf der Website https://www.e-flux.com/ kann man zu der Kultureinrichtung das Folgende lesen:

„Kunstnernes Hus (das Künstlerhaus) ist eine Kunstinstitution im Zentrum von Oslo. Kunstnernes Hus wurde 1930 von Künstlern gegründet, um zeitgenössische norwegische und internationale Kunst zu zeigen, und ist seitdem zu einer der wichtigsten Kunstinstitutionen Norwegens geworden. Es befindet sich im Besitz der unabhängigen, von Künstlern geführten Stiftung Stiftelsen Kunstnernes Hus. Mit Ausstellungen, Filmen, geführten Touren, Veranstaltungen und Kino ist das Kunstnernes Hus ein bedeutender Veranstaltungsort für Kunst und Kultur. In seiner Rolle als sozialer Akteur besteht ein Teil der Aufgaben der Institution darin, die künstlerische Meinungsfreiheit zu schützen und die Position der Kunst in der Gesellschaft zu stärken.

Das Gebäude ist ein architektonisches Wahrzeichen, entworfen von den Architekten Gudolf Blakstad und Herman Munthe-Kaas, und eines der bedeutendsten Beispiele für die Schnittstelle von Neoklassizismus und Funktionalismus in Norwegen.

Kunstnernes Hus verfügt über ein eigenes Kino, das von Architekten im Atelier Oslo entworfen und 2016 eröffnet wurde. Es zeigt ein breites Spektrum an Filmen: aktuelle Spielfilme, genre-herausfordernde Dokumentarfilme sowie Filme norwegischer und internationaler bildender Künstler und unabhängiger Filmemacher. Das Auditorium ist ein bedeutender Bestandteil der Bemühungen von Kunstnernes Hus, eine lebendige Bühne für künstlerische interdisziplinäre Aktivitäten, Vorträge und Debatten zu schaffen.“

Bilder oben: das Restaurant/Café im Erdgeschoss des Gebäudes und der Kinosaal.