Oslo – Museen

Museen in Oslo

In der norwegischen Hauptstadt gibt es eine ganze Reihe bedeutender und interessanter (Kunst-)Museen; eine kleine Auswahl wird nachfolgend vorgestellt.

- Astrup Fearnley Museum für Moderne Kunst (Astrup Fearnley Museet)

- Munch-Museum

- Neues Nationalmuseum

- Stadtmuseum (Bymuseet)

- Arbeitermuseum (Arbeidermuseet)

- Kulturhistorisches Museum

- Henrik Ibsen Museum

- Nobel-Friedenszentrum (Nobels Fredssenter)

- Norges Hjemmefrontmuseum (Norwegisches Widerstandsmuseum)

- Fram-Museum auf Bygdøy

- Norwegisches Seefahrtsmuseum (Norsk Maritimt Museum)

- Naturhistorisches Museum und Klima-Haus (im Botanischen Garten)

- Ekeberg-Skulpturenpark

- Vigeland-Skulpturenpark und Museum

- Kunst im Öffentlichen Raum

Kunst im Öffentlichen Raum

In Oslo gibt es Kunst aber nicht nur im Museum; gefühlt ist die norwegische Hauptstadt die skulpturenreichste Stadt Europas. Es handelt sich aber nicht nur um Reiterstandbilder oder Standbilder bekannter Persönlichkeiten, von Fürsten oder Königen, sondern oft auch um Darstellungen „normaler“ Menschen (wie etwa die Handwerker auf der Südtreppe des Osloer Rathauses) oder ganz kreative Schöpfungen wie etwa die Taucher von Ole Enstad. Außer der „offiziellen“ Kunst im Öffentlichen Raum entsteht Kunst aber auch spontan, z.T. auch illegal in Form von Graffiti oder Street Art und – oft als Auftragsarbeit – in Form von großformatigen Wandmalereien (Murals).

Einige Beispiele werden hier vorgestellt.

Skulpturenparks in Oslo

Dem Skulpturenpark Ekeberg und dem Vigelandpark sind unten eigene Abschnitte gewidmet.

Das Astrup Fearnley Museum für Moderne Kunst (Astrup Fearnley Museet), 2012

In 2012 zog die Sammlung des Astrup Fearnley Museums für Moderne Kunst vom bisherigen Standort in der Revierstredet in die neuen Gebäude auf Tjuvholmen um. Am vorherigen Sitz, einem 1993 eröffneten Gebäude, das von LPO Architekten und Designern gebaut worden war, wurde die Sammlung der Thomas Fearnley Foundation und der Heddy und Nils Astrup Foundation erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Beide Stiftungen gingen 1995 in der gemeinsamen Thomas Fearnley, Heddy und Nils Astrup Foundation auf. Beide Ursprungsstiftungen wurden von Mitgliedern der Reeder-Familie Fearnley ins Leben gerufen (von Thomas Fearnley), wobei Nils Ebbessøn Astrup ein Enkel von Thomas Fearnley war und Heddy Astrup seine Gattin.

Bei der Sammlung handelt es sich ausschließlich um moderne Kunst mit Werken von Cindy Sherman, Jeff Koons, Andy Warhol, Anselm Kiefer, Bruce Nauman, Charles Ray, Gerhard Richter, Sigmar Polke u.a.

Bild oben: über eine Brücke gelangt man zur Südspitze von Tjuvholmen, wo sich das Astrup Fearnley Museum befindet.

Tjuvholmen ist ein neuer Stadtteil südlich von Aker Brygge, welcher anstelle eines ehemaligen Werftgeländes dort entstanden ist. An seiner Südspitze wurde in den Jahren 2006 bis 2012 der Gebäudekomplex des Museums, bestehend aus zwei Bauten für die permanente Ausstellung und Sonderausstellungen und einem dritten, vierstöckigen Bau für Büros nach den Plänen von Renzo Piano (genauer: vom Architekturbüro Renzo Piano Building Workshop unter Zusammenarbeit mit dem norwegischen Büro Narud-Stokke-Wiig A+P, Oslo). Zwischen den beiden Ausstellungsgebäuden wurde ein Kanal angelegt; mehrere Brücken verbinden die beiden Baukörper des Museums miteinander. Ebenfalls von Renzo Piano entworfen wurde das umgebende Gelände mit einem Skulpturenpark.

Bilder oben: Blick von der Festung Akershus auf Tjuvholmen mit dem Astrup Fearnley Museum an seiner Südspitze und dem Aussichtsturm „Sneak Peak“.

Bild oben: ein gekrümmtes Glasdach überspannt alle drei Baukörper des Museumskomplexes.

Auf der Website www.ad-magazin.de (AD-Magazin: Architektur und Design) kann man von der Autorin Franziska Horn zu dem neuen Museumsgebäude das Folgende lesen (2015):

„Oslos strahlendes Vorzeigeviertel hat eine schillernde Vergangenheit. Die Halbinsel Tjuvholmen – das Wort „Tjuv“ bedeutet Dieb – liegt direkt am Oslofjord und gilt heute als internationales Paradebeispiel moderner Stadtplanung. Wo sich vor rund 300 Jahren Gauner und Prostituierte tummelten, treffen heute aktuelle Architektur-Trends auf Kunst-Galerien und urbanen Lifestyle. Noch bis 2003 herrschten hier auf dem alten Hafengelände Brachland und aussterbende Industrien vor. Dann beteiligten sich mehr als 20 Architekten an einer modernen Version der „Città ideale“, eine Modellstadt also, die noch dazu als „art village“ der Kunst eine Heimat gibt.

(…)

Tjuvholmen ist ein Viertel vom Reißbrett. Mit viel Lebensqualität: Kanäle und Wasserstraßen durchziehen die 150.000 Quadratmeter große Insel, die direkt an das Ausgehviertel Aker Brygge grenzt. Der Masterplan stammt von Architekt Niels Torp, der großen Wert auf Sichtachsen zwischen den einzelnen Baukomplexen legte.

Herzstück von Tjuvholmen ist das Astrup Fearnley Museet für Kunst der Gegenwart, 2012 eröffnet und entworfen von Renzo Piano. Anfangs hatte der Architekt das Projekt abgelehnt. Doch ein Besuch vor Ort und die einzigartige Lage direkt am Wasser änderten seine Meinung.

Er konzipierte einen Bau aus drei Pavillons, über die sich ein markantes Glasdach in Form eines Segels spannt. Mit Stahlseilen befestigte Säulen (siehe Bild) greifen die Schiffsmasten der Segelboote aus dem nahen Hafen auf und geben der Konstruktion etwas von der Eleganz eines Schiffs. Die Fassaden verkleidete Piano mit Espenholz – ein Symbol für die spektakuläre Natur des Landes. 1500 Kunstwerke beherbergt die Museums-Kollektion, darunter Werke von Sigmar Polke, Anselm Kiefer oder Martin Kippenberger. Wechselnde Ausstellungen ergänzen das Programm. (…)“

Bilder oben: der Baukörper, in dem Sonderausstellungen stattfinden, ist durch einen Kanal von den beiden Gebäudeteilen für die Dauerausstellung und dem Bürobau getrennt. Die Fassaden sind mit Espenholz verkleidet, welches in den Jahren seit Fertigstellung schon etwas verwittert ist.

Bilder oben: Eingangsbereich des Gebäudeteils für Sonderausstellungen. Vom lichtdurchfluteten Atrium kommt man zu den Ausstellungsbereichen und zum Museums-Café.

Bilder oben: Atrium im Gebäudeteil für die Sonderausstellungen. Von hier aus kommt man zu den Ausstellungsräumen, zum Museums-Café und zur Außenterrasse.

Bilder oben: Brücken über den zwischen den Gebäudeteilen verlaufenden Kanal; Dachkonstruktion im Eingangsbereich.

Bilder oben: Tragwerk-Details; letztes Bild: die Schichtleimholz-Balken ragen über die Fassade hinaus und stützen das Glasdach.

Bilder oben: Blick von Süden auf die Gebäude des Astrup Fearnley Museums.

Bilder oben: das Bürogebäude kommt ebenfalls unter dem gemeinsamen Glasdach unter.

Auf der Website www.baunetz.de kann man zur Eröffnung des Museums im September 2012 das Folgende lesen:

(…) „Die besondere Lage wird von der Landschaftsplanung aufgegriffen. ‚Das Museum beginnt außerhalb‘, erklären die Architekten. ‚Der Park ist ein organisches Spiel von Kanälen, Brücken und Wiesen, wo die Skulpturen der Selvaag Sammlung in der Natur und in der Piazza ausgestellt werden.‘ (…)

Das Museum setzt sich aus drei mit Holz verkleideten Baukörpern zusammen – die Glasdächer der einzelnen Ausstellungsgalerien sind an die Form eines Segels angelehnt, die sich über die Gebäude in Richtung Land in die Höhe schwingen. Schlanke Stahlstützen, die geschwungenen Glasdächer und die Holzverkleidung mit dem leicht silbergrauen Witterungsschutz sollen dem 7.000 Quadratmeter großen Ensemble den Charme eines Segelschiffs verleihen.“

Bilder oben: auf der Ostseite zieht sich das Glasdach fast bis zum Boden; um übermütigen Zeitgenossen den Aufstieg auf das Dach an dieser Stelle zu verunmöglichen, wurde hier ein kleiner Teich angelegt.

Bilder oben: das wie ein aufgeblähtes Segel geformte Glasdach; zum Sonnenschutz ist es mit keramischem Material bedruckt.

Bilder oben: das Kunstmuseum ist eingebettet in einen ebenfalls von Renzo Piano entworfenen (Skulpturen-)Park; hier gibt es eine Strandpromenade entlang des Fjords und eine Bademöglichkeit.

Bilder oben: verschiedene Künstler/innen haben zum Skulpturenpark beigetragen, etwa der US-Amerikaner Paul McCarthy mit der Plastik „Snow White Cake“ von 2011, ein Werk, das sich die Disney-Adaption von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ zur Inspiration genommen hat; die aus Anker, Seil und Rettungsring bestehende Plastik „Spalt“ stammt vom österreichischen Künstler Franz West.

Das neue Munch-Museum (Munch Museet), 2021

In seinem Testament verfügte Edvard Munch (1863-1944), dass sein gesamtes Werk der Stadt Oslo vermacht werden soll. Etwa 20 Jahre nach seinem Tod (1963) wurde ein erstes Museumsgebäude, entworfen von den Architekten Gunnar Fougner und Einar Myklebust, im Stadtteil Tøyen eröffnet; 1994 kam ein Erweiterungsbau, ebenfalls aus der Feder von Einar Myklebust, hinzu.

2013 wurde der Beschluss gefasst, ein ganz neues Gebäude in der Bjørvika-Bucht in östlicher Nachbarschaft zum neuen Operngebäude zu errichten. Einen entsprechenden Architekturwettbewerb hatte das spanische Büro Estudio Herreros Arquitectos (mit dem deutschstämmigen Architekten Jens Richter) bereits 2009 gewonnen. Ihr Vorschlag „Lambda“ sah ein Gebäude vor, welches sich in der Form des Seitenrisses am griechischen Buchstaben Lambda (λ) orientiert. Das neue Museumsgebäude mit diesem markanten Knick ist 60 Meter hoch und besteht aus einem 12 Stockwerke hohen Turm auf einem drei Stockwerke hohen Sockel. Die Außenfassade besteht aus gewellten, gelochten Aluminiumblechen, die als Sonnenschutz dienen und auch positiven Einfluss auf die Klimatisierung nehmen. Das Gebäude wurde im Oktober 2021 nach 5-jähriger Bauzeit in Betrieb genommen.

Im neuen Museum kommen 28 Tausend Werke von Edvard Munch (darunter 1200 Gemälde, Tausende von Zeichnungen und Grafiken sowie einigen Skulpturen) unter, zudem Gegenstände aus seinem persönlichen Nachlass. Damit ist das Munch-Museum (neuerdings heißt es nur noch „MUNCH“) eines der größten, nur einem einzigen Künstler gewidmeten Museen. 2 der 13 Etagen des Turms werden für Wechselausstellungen anderer Künstler genutzt.

Zum Bild: das Museumsgebäude bei Nacht.

Bild oben: Rückfront des Munch-Museums und Kanal im neuen Stadtquartier Bispevika.

Im Haus gibt es auch ein Restaurant, ein Café (mit Dachterrasse), ein Museumsshop sowie einen Veranstaltungs- bzw. Konzertsaal und ein Kino.

In den Fundus des Museums integriert ist die Sammlung des Kunstmäzens Rolf Stenersen, die viele Werke von Edvard Munch umfasst und bis 2015 in einem eigenen Gebäude ausgestellt war (dem ehem. Stenersen-Museum im Sockelbau des Konserthus).

Bilder oben: Blick vom Dach des Operngebäudes auf das neue Munch-Museum.

Bilder oben: das Munch-Museum und neue Wohnbauten am Edvard-Munch-Platz (Edvard Munchs Plass).

Bilder oben: Blick auf das neue Munch-Museum (im Hintergrund die Posthuset-Doppeltürme, Wohngebäude (Oslobukta) und Die Bürotürme des Barcode-Projektes) vom Fußgängersteg (Bispebroen) aus, der den Stadtteil Sørenga mit der kleinen Insel Sukkerbiten verbindet.

Bild oben: der Gebäudefassade vorgehängt sind Aluminium-Lochbleche unterschiedlicher Transparenz, was ein Muster hellerer und dunkler Flächen ergibt.

Bilder oben: Gebäudedetails: die Brücke, die zum Museumsgebäude führt, der Eingangsbereich, die große Fensterfläche im abgeknickten Gebäudeteil sowie die Dachterrasse.

Bilder oben: von der Seite kann man die Lambda-Form des Gebäudes erkennen.

Bilder oben: auf dem Pier neben dem Museumsgebäude befindet sich seit 2022 die Bronzeskulptur „Die Mutter“ von der britischen Künstlerin Tracey Emin. Dargestellt ist eine in einem Blumenbeet knieende Frau, die etwas in ihren Händen hält.

Zum Gebäudedesign des neuen Museumsgebäudes kann man auf der Website www.baunetz.de das Folgende lesen: (…) „Herreros Arquitectos waren die einzigen, die ein vertikales Museum vorgeschlagen hatten. Die kompakte Baumasse sollte möglichst viel öffentlichen Raum auf dem Grundstück freilassen, erklärt Jens Richter, der Estudio Herreros seit 2014 gemeinsam mit Juan Herreros führt. Überdies habe die Vertikale logistische Vorteile, weil man einzelne Ausstellungsräume über Aufzüge direkt mit dem Depot verbinden könne. Schließlich könnten die Besucher immer wieder Bezüge zwischen Munchs Bildern und der Stadt herstellen, wenn sie auf Rolltreppen mit Blick auf den Fjord die Ebenen wechseln und von den Terrassen im 12. und 13. Stock über ganz Oslo schauen können.

Mit geknicktem Kopf neigt sich der Baukörper in Richtung Oper und Innenstadt, seine Fassade verläuft in leichten Wellen, die von perforiertem Aluminium geformt werden. Auf 26.300 Quadratmetern sind hier Ausstellungssäle, Depots und Büros ebenso untergebracht wie Räume für Veranstaltungen. In den Sockelgeschossen werden die Besucher ein Auditorium und ein Kino vorfinden, Räume für Workshops mit der Familie, für Konferenzen, Lesungen und Konzerte sowie zwei Restaurants und eine Dachterrasse. Wie in allen Museen machen auch hier die Sammlungsobjekte nur einen Teil der Attraktivität aus, werden Angebote wichtiger, die die Bevölkerung immer wieder neu ins Museum locken.“ (…)

Bilder oben: das Museumsgebäude bei nächtlicher Beleuchtung; hinter der stadtzugewandten Seite verbirgt sich das Treppenhaus mit Rolltreppen und Aufzügen.

Bilder oben: das Museumsgebäude mit den Hochhausbauten des Barcode-Projektes und mit der effektvoll beleuchteten Fußgängerbrücke.

Bilder oben: Munch-Museum mit Fußgängerbrücke.

Bild oben: die Lobby des neuen Munch-Museums mit Ticketschalter und Zugang zum Museumscafé.

Bilder oben: das Treppenhaus mit Rolltreppen und Aufzügen.

Bilder oben: über Aufzüge und Rolltreppen kommt man zu den verschiedenen Ausstellungsebenen.

Das neue Norwegische Nationalmuseum (Nasjonalmuseet), 2022

Die Sammlungen des Norwegischen Nationalmuseums waren zuvor auf mehrere Standorte verteilt: auf die Nationalgalerie, das Architekturmuseum, das Museum für dekorative Kunst und Design und das Museum für zeitgenössische Kunst. Seit 2022 sind die Sammlungen nun in einem gemeinsamen Gebäude vereint.

Zum Bild: das Logo des neuen norwegischen Nationalmuseums.

Der Beschluss zum Bau des Museums wurde 2008 vom norwegischen Parlament gefasst, den Architekturwettbewerb gewann Klaus Schuwerk vom deutschen Büro Kleihues + Schuwerk. Das neue Gebäude befindet sich auf dem Gelände des früheren Westbahnhofs direkt neben dem Nobel-Friedenszentrum (welches im ehemaligen Bahnhofsgebäude untergebracht ist) und umfasst 90 Räume mit einer Ausstellungsfläche von 10 Tausend Quadratmetern. Mit dem neuen Norwegischen Nationalmuseum ist jetzt ein gemeinsames Ausstellungsgebäude für Kunst, Kunsthandwerk und Design entstanden. Zudem gibt es im Haus eine große Bibliothek (150 000 Bücher) mit der behaglichen Atmosphäre eines nordischen Wohnzimmers.

Zur Bibliothek und ihrem Bestand kann man auf der Website des Nationalmuseums (www.nasjonalmuseet.no) das Folgende lesen: „Die Bibliothek und das Archiv des Nationalmuseums verwalten eine umfangreiche Sammlung kunsthistorischer Literatur und einzigartiges Archivmaterial, das sich auf die norwegische Kunst, die Kunstsammlung des Museums und die Geschichte der Institution bezieht.“

Bild oben: Blick von der Festung Akershus auf den Rathausplatz, das Nobel-Friedenszentrum und das dahinter liegende neue Nationalmuseum mit der quaderförmigen Lichthalle (gelb markiert).

Bild oben: das neue Nationalmuseum befindet sich direkt hinter dem Nobel-Friedenscenter.

Bilder oben: von der Festung Akershus kann man über den Hafen hinweg auf das monumentale Gebäude des Nationalmuseums blicken, das hinter dem Nobel Friedenscenter (dem ehemaligen Westbahnhof) aufragt.

Auf der Website www.baunetzwissen.de kann man zu dem monumentalen Bauwerk des Nationalmuseums das Folgende lesen:

„Natursteinmassiv mit Lichthaus am Fjord

Vier Museen vereint es unter einem Dach, und es soll das größte seiner Art im nordischen Raum sein: Das Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design in Oslo öffnet seine Tore im Juni 2022. Die Sammlung umfasst rund 400.000 Objekte – Gemälde und Skulpturen, Zeichnungen und Textilien, Möbel und architektonische Modelle, mit Ursprung von der Antike bis zur Gegenwart. Etwa 5.000 davon sind in der Ausstellung zu besichtigen. Architekt Klaus Schuwerk (Kleihues + Schuwerk) plante das ausgedehnte Ausstellungsgebäude in zentraler Lage am Hafen. (…)

Zwischen Hafen und Rathausplatz

Westlich des Rathauses, gleichsam als Auftakt des modernen Geschäftsviertels Aker Brygge, nimmt der in der Höhe gestaffelte, überwiegend geschlossene Flachbau einen gewaltigen städtischen Block ein. An der Ecke zum weitläufigen Rathausplatz sind zwei historische Gebäude vorgelagert: Das Nobel-Friedenszentrum mit zwei Türmen am Eingangsportal und ein weiterer, seitlich untergliederter Altbau. Mit hellen Natursteinfassaden, Rundbogenfenstern und schiefergedeckten Walmdächern stehen sie im Kontrast zum neuen Kulturbau (…).

Zum Bild: Auf der Gebäudeseite mit dem Haupteingang hängen Plakate aus, die auf aktuelle Ausstellungen hinweisen.

Festung mit Lichthalle

Wie ein Felsmassiv erscheint das Nationalmuseum, mit dem Hafenareal verwachsen und einer Festung ähnlich. Wenige längliche Öffnungen bilden Einschnitte in die graugrüne Natursteinhülle – so auch an den Zugängen am Hafen und vom Stadtzentrum. Der Höhe nach passt sich der Gebäudekomplex der Umgebung an und „wächst” in nordwestliche Richtung, wo Bürohochhäuser mit Rasterfassaden dicht beieinanderstehen.

Quer auf dem abgestuften Koloss aus Naturstein lagert ein heller Riegel und hebt sich deutlich ab: leicht und filigran, die transluzente Fassade fein unterteilt, in einer gänzlich anderen Materialität. Der weiße Alabaster-Schimmer verwandelt sich bei Dämmerung in ein warmes Leuchten. Die sogenannte Lichthalle nimmt Wechselausstellungen auf. Ihre Fassade besteht aus Marmorglas: einer hauchdünnen Marmorschicht zwischen Glasscheiben. 130 Meter lang ist der Baukörper, mit einer Deckenhöhe von etwa sieben Metern. Flankiert wird er von einer Dachterrasse mit Ausblick über die Stadt.

Norwegischer Schiefer als Identifikationsmerkmal

Das Kunsthaus bietet knapp 90 Ausstellungsräume auf zwei Etagen. Es ist ein neues Wahrzeichen für Norwegens Hauptstadt und verkörpert ein Stück kulturelle Identität des Landes. Bei der Auswahl der Materialien waren Dauerhaftigkeit und ein geringer Wartungsaufwand wichtig; Architekt Schuwerk legte zudem Wert darauf, dass diese in Würde altern. Ökologische Aspekte spielten sowohl bei den Baustoffen als auch im Gebäudebetrieb eine große Rolle: Den Heiz- und Kühlbedarf deckt eine Wärmepumpe mit Meerwasser als Energiequelle.

Norwegischer Schiefer prägt das monumentale Ausstellungshaus, ein Naturstein, der traditionell als Dach- und Fassadenmaterial verwendet wird. Für die Fassade wurde graugrüner Oppdal-Quarzit aus einem Abbaugebiet nahe Trondheim verwendet.“ (…)

Von der Lichthalle aus gelangt man auf eine große Dachterrasse. Von hier aus hat man einen guten Ausblick auf den Hafen, das Rathaus und die gegenüber liegende Festung Akershus.

Bild oben: Blick von der Dronning Mauds gate auf das Museumsgebäude.

Bilder oben: Gebäudefront mit Haupteingang. Hinter der großen Fensterfront im Obergeschoss verbirgt sich das Museumscafé.

Bilder oben: Gebäudefront am Dokkveien.

Bilder oben: der viergeschossige Gebäuderiegel, in dem Büros und die Museumsverwaltung untergebracht sind.

Bilder oben: die Fassade besteht aus Quarzit.

Auf der Website www.hoermann.de (Portal – das Architektenmagazin) kann man zum Gebäude das Folgende lesen:

(…) „Als es schließlich darum ging, der norwegischen Kultur ein neues Nationalmuseum zu errichten, war eigentlich wieder nur ein weiteres Beispiel internationaler Spektakel-Architektur zu erwarten. Es kam ganz anders. Denn den Wettbewerb gewann 2009 nicht eines der internationalen Großbüros. Es siegte der deutsche Architekt Klaus Schuwerk, der in der Altstadt Neapels lebt und arbeitet. Vor allem aber ist Schuwerk in architektonischer Hinsicht so ziemlich das Gegenteil der Libeskinds oder Zaha Hadids, die sonst all die nach Aufmerksamkeit strebenden Metropolen zuverlässig mit Markenarchitektur versorgen.

Da sich der norwegische Staat der Ausführungskompetenz eines Großbüros sicher sein wollte, gewann Schuwerk die letzte Verfahrensrunde 2010 gemeinsam mit Jan Kleihues, und zusammen realisierten sie ein Gebäude, das in Oslo einen Kontrapunkt setzt. Bis auf das „Alabasterhalle“ genannte oberste Geschoss ist das Museum von vornehmer Zurückhaltung. Statt marktschreierischen Spektakels bietet der Bau eine städtebauliche Einbindung und eine Piazzetta hinter dem Alfred-Nobel-Institut und vor dem Haupteingang.

Echte Architektur

Es versteht sich nicht als architektonische Skulptur, die umrundet und bewundert werden will. Es will ein Bauwerk sein, das den Menschen selbst eine Bühne bietet – ganz in der Tradition klassischen italienischen Städtebaus, auf den sich Schuwerk beruft. Außen wie im Inneren ist es der bewusste Einsatz und die perfekte Verarbeitung von Werkstoffen wie dem heimischen Naturstein, die fasziniert. Wie viel architektonischer Durchhaltewillen nötig war, dies alles durch die Mittelmaß-Mühlen des Projektmanagements hindurchzuretten, lässt sich nur erahnen. Allein die hochkomplexe Fassaden-Konstruktion des Alabastergeschosses wurde erst möglich, nachdem entdeckt wurde, dass eine ähnliche Verbundkonstruktion aus Gläsern und dünnem Marmor in einem Apple-Store in China schon einmal eingesetzt wurde. Dass in Oslo zusätzlich die allerhöchste Stufe des Einbruchsschutzes gewünscht war, machte die Sache kaum einfacher. 2004 hatte ein Dieb den weltbekannten „Schrei“ Edvard Munchs so einfach aus dem alten Nationalmuseum getragen – und die Verantwortlichen offenbar nachhaltig traumatisiert.

Doch nun leuchtet das semitransparente Obergeschoss in der norwegischen Dunkelheit (auf diesem Breitengrad ist es sehr oft sehr dunkel) und beweist, dass ein großes Budget nicht immer nur Spektakel hervorbringen muss, sondern mitunter auch noch echte Architektur.“ (…)

Bilder oben: im Foyer des Museumsgebäudes; hier gibt es den Ticket- und einen Informationsschalter.

Bilder oben: Foyerbereich des Museumsgebäudes; von hier aus kommt man auch zum Museumsshop.

Bilder oben: Im Gebäudeinneren sind die Wände mit Schiefer verkleidet, die Türen sind aus Eichenholz. (Nebeneingang an der Dronning Mauds gate, Aufgang zur Bibliothek, Treppenanlage mit Oberlicht.

Zur Bibliothek des Nationalmuseums und ihrem Bestand kann man auf der Museums-Website (www.nasjonalmuseet.no) das Folgende lesen: „Die Bibliothek und das Archiv des Nationalmuseums verwalten eine umfangreiche Sammlung kunsthistorischer Literatur und einzigartiges Archivmaterial, das sich auf die norwegische Kunst, die Kunstsammlung des Museums und die Geschichte der Institution bezieht.“

Bilder oben: die Bibliothek im Nationalmuseum umfasst 150 000 Bände; die Bücher können nicht ausgeliehen werden. Zum Studium gibt es einen großen Arbeitsraum und einen Lesesaal.

Bilder oben: der Vorraum zur Bibliothek mit großer Fensterfront zur Dronning Mauds gate.

Bilder oben: im ersten Obergeschoss des Museumsgebäudes findet man ein großes, helles und freundlich eingerichtetes Café, im Seitenflügel entlang des Dokkveien gibt es ein Museumsrestaurant.

Das Osloer Stadtmuseum (Bymuseet Oslo)

Gegründet wurde das kulturhistorische Museum Oslos als Verein bereits im Jahr 1905 vom deutschstämmigen norwegischen Architekten Fritz Holland, als Oslo noch Christiana hieß. 1909 konnte die Öffentlichkeit dann die erste Ausstellung des Stadtmuseums Christiana besuchen.

Der Vereinscharakter des Stadtmuseums blieb bis 2005 erhalten; seitdem ist die (von der Stadt unterstützte) Stiftung „Oslo Museum“, abgekürzt „om“, Trägerin des Museums.

Untergebracht ist das Stadtmuseum im Frognerpark unweit des Vigelandparks in einem ehemaligen Landgut, den Frogner Hovedgårds. Dem Gutsgebäude angegliedert ist das Restaurant Herregårdskroen. Im Hauptgebäude des Landguts finden temporäre Sonderausstellungen zu besonderen stadtgeschichtlichen Themen statt, in einem modernisierten Nebengebäude befindet sich die Dauerausstellung. Hier ist die gesamte stadtbaugeschichtliche Entwicklung von Christiana / Oslo dargestellt mit Modellen, Dioramen, Bildern, Informationstafeln, historischen Kleidungsstücken und sonstigen Gegenständen sowie Einrichtungsbeispielen und auch multimedialen Komponenten.

Wichtige Persönlichkeiten der Stadtgeschichte werden ebenso vorgestellt wie die Lebensweise und Wohnsituation der verschiedenen Bevölkerungsschichten. Ausführlich dargestellt sind auch die Folgen des großen Stadtbrandes von 1624 und die Neugründung der Stadt durch König Christian IV.

Ein ganzer Ausstellungsbereich widmet sich dem Leben unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Auch die Anschläge auf Regierungsbauten 2011 und das Massaker auf der Insel Utøya ist Gegenstand der kulturgeschichtlichen Ausstellung.

Im Gebäude gibt es auch ein sehr freundlich gestaltetes Café und einen kleinen Museumsshop.

Bilder oben: das Stadtmuseum Oslo liegt im Frognerpark.

Bilder oben: untergebracht ist das Museum im einem ehemaligen Landgut (Frogner Hovedgårds). Das Hauptgebäude ist ein langgestreckter Fachwerkbau mit einer Pergola zum grünen Innenhof hin, der sich über die ganze Gebäudeseite erstreckt.

Bilder oben: in einem modernisierten Nebengebäude der Anlage befinden sich die Dauerausstellung, das Museumscafé und der kleine Museumsshop.

Bilder oben: das sehr freundlich gestaltete Museumscafé.

Bilder oben: wohnen, leben, arbeiten,…. das sind Themen des kulturgeschichtlichen Stadtmuseums; die Bildtafeln hängen an der Fassade der Nebengebäude entlang des Innenhofs.

Das Arbeitermuseum (Arbeidermuseet)

Das heutige Museumsgebäude wurde 1870 als Apotheke im nördlichen Stadtteil Sagene errichtet. Das ehemalige Apothekengebäude befindet sich am Sagveien, unweit der Brücke Beierbrua über den Fluss Akerselva. Hier befinden sich auch etliche ehemalige Fabrikgebäude, insbesondere für die Produktion im Textilbereich; so etwa die Baumwollspinnerei Vøien oder die Weberei Hjula. Heute werden die Gebäude von verschiedenen Firmen, oft auch aus dem Kreativbereich, als Büroräume genutzt.

In der kostenlos zugänglichen Ausstellung des Arbeitermuseums werden einerseits Produkte der früheren Fabriken an der Akerselva gezeigt; ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der Arbeits- und Lebensbedingungen insbesondere der weiblichen Belegschaft der Textilfabriken und die Geschichte der norwegischen Arbeiterbewegungen.

Bilder oben: das Arbeitermuseum ist in einer ehemaligen Apotheke in Sagene untergebracht.

Bilder oben: in den Räumen der ehemaligen Apotheke ist die Ausstellung untergebracht, die schwerpunktmäßig die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen in den Textilfabriken an der Akerselva thematisiert.

Bilder oben: ein Nachgebäude des Arbeitermuseums ist die ehemalige Weberei Hjula; auf einer Infoplakette kann man lesen, dass der Backsteinbau 1855 von Halvor Schou erbaut wurde, Architekt war Oluf N. Roll. Im Jahr 1895 hatte die Firma hier 717 Mitarbeitende, die meisten waren Frauen. 1957 wurde die Fabrik geschlossen.

Kulturhistorisk Museum (KHM) – das Kulturhistorische Museumen.

Das Kulturhistorische Museum Oslo ist eine Einrichtung der Universität Oslo und forscht auf dem Gebiet der (norwegischen) Kulturgeschichte.

Die Ausstellungen decken die norwegische Geschichte ab von der Steinzeit über die Zeit der Wikinger bis hin zu Mittelalter und Neuzeit. Das KHM verfügt dabei über die größte Sammlung historischer und ethnografischer Objekte in ganz Norwegen.

Die Errichtung eines eigenen Gebäudes für das (zunächst) „Historische Museum“ wurde 1897 vom norwegischen Parlament gebilligt. Architekt für das Jugendstilgebäude war der Architekt Henrik Bull, 1904 wurde es fertiggestellt. Das Haus ist heute das Hauptgebäude des KHM.

1999 wurde aus dem „Historischen Museum“ durch die Zusammenlegung der Altertumssammlung der Universität Oslo und der Sammlung des Ethnografischen Museums schließlich das „Kulturhistorische Museum“ (Umbenennung in 2004). Zum KHM gehören auch das Wikingermuseum auf der Halbinsel Bygdøy und ein Laborgebäude.

Im Hauptgebäude an der Frederiks gate 2 (in Nachbarschaft zum Schlosspark) gibt es auch einen Museumsshop. Das Museum offeriert spezielle Angebote für Familien sowie für Schulklassen.

Zum Bild: Haupteingang zum Museumsgebäude.

Bilder oben: das Hauptgebäude des Kulturhistorischen Museums wurde als Jugendstilbau von Henrik Bull 1904 erbaut.

Wohnung und Museum Henrik Ibsen

Der bekannte norwegische Lyriker und Dramatiker Henrik Ibsen wohnte die letzten Jahre seines Lebens (zuvor hatte er Jahrzehnte in Italien und Deutschland verbracht) in einem Mehrfamilienhaus in der Arbins gate, der heute nach ihm benannten Henrik Ibsens gate (Nr. 26). 1891 kehrte Ibsen nach Norwegen zurück, er starb 1906.

Dass die Räumlichkeiten, in denen Ibsen die letzten Lebens- und Schaffensjahre verbrachte, wieder in einen Zustand versetzt werden konnten, die dem zu seinen Lebzeiten entsprechen, war keine leichte Aufgabe, denn nach dem Tod seiner Frau Suzannah (1914) wurde die Wohnung aufgelöst und die Möbel und anderes Inventar, soweit sie nicht im Familienbesitz verblieben, wurden an unterschiedliche Museen verteilt.

Zum 100. Todestag Ibsens wurde die Wohnung unter der Leitung des Norsk Folkemuseum, an welches bei der Wohnungsauflösung das Arbeits- und das Schlafzimmer gegangen waren, wieder restauriert, die Inneneinrichtung rekonstruiert und die Ausstattungsgegenstände wieder zurückgeführt.

Zum Bild: die Inschrift auf der Info-Plakette lautet (übersetzt mit DeepL): Henrik Ibsen (1828–1906) lebte vom 15. Oktober 1895 bis zu seinem Tod in diesem Gebäude.

„John Gabriel Borkman” und „Wenn wir tot sind” wurden hier geschrieben.

Museum seit 1990.

Bilder oben: die Wohnung von Henrik Ibsen wurde zu dessen 100. Todestag der Öffentlichkeit als Museum zugänglich gemacht.

Nobel-Friedenszentrum (Nobels Fredssenter) 1872, 2005

2005 wurde im ehemaligen Osloer Westbahnhof (Vestbanestasjonen) an der Pipervika-Bucht, direkt neben dem Rathaus und dem neuen Nationalmuseum das Nobel-Friedenszentrum eröffnet.

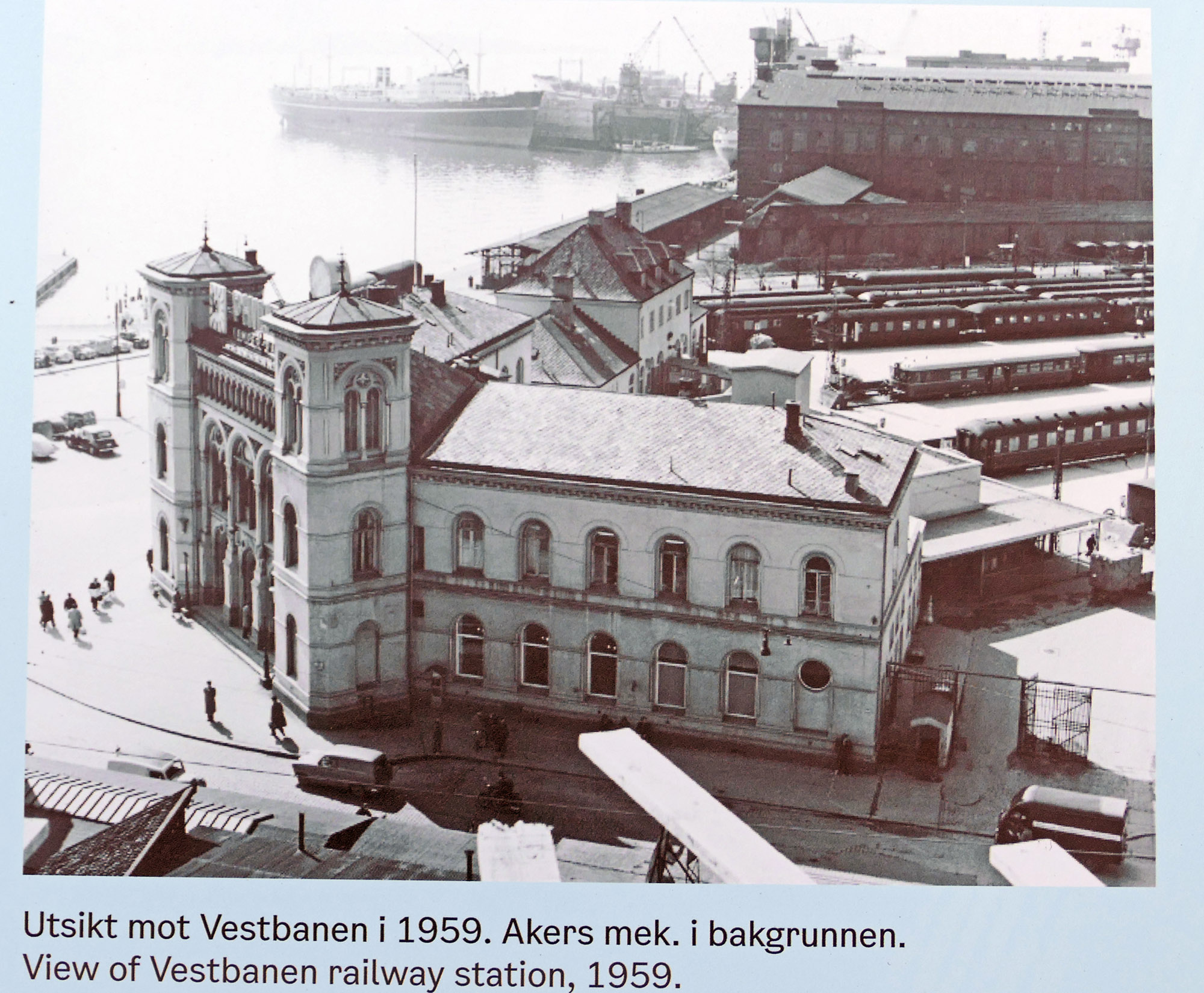

Das Gebäude für den Westbahnhof wurde 1872 eröffnet. Gebaut wurde es von Georg Andreas Bull im neoromanischen Stil. Das Ursprungsbauwerk wurde nach dem Ersten Weltkrieg erweitert und in den 1950er Jahren auch umgebaut. Um die Entfernung zwischen dem Westbahnhof und dem bereits 1854 in Betrieb genommenen Ostbahnhof zu überbrücken, wurde 1907 eine Schienenverbindung zwischen den beiden Stationen geschaffen.

Nach Fertigstellung eines Eisenbahntunnels zwischen dem Westbahnhof und dem 1981 eröffneten neuen Hauptbahnhof (der den Ostbahnhof ersetzte) wurden sowohl der West- als auch der Ostbahnhof überflüssig. Der Verkehr am Westbahnhof wurde 1989 eingestellt.

Das denkmalgeschützte Westbahnhofsgebäude wurde 2005 zum Museum Nobel-Friedenszentrum (Nobels Fredssenter) umgebaut.

Bild oben: Am Hafen auf Aker Brygge ist eine Infotafel zusehen, auf welcher der Zustand des Nobel Friedenszentrums noch als ursprünglicher Westbahnhof zu sehen ist (1959). Das Bild stammt von Paul A. Røstad vom Norwegischen Technikmuseum.

Bild oben: das Gebäude, in welchem sich seit 2005 das Nobel-Friedenszentrum befindet, war ursprünglich das Westbahnhofsgebäude. Blick von der Festung Akershus; im Bildhintergrund ist das neue Nationalmuseum zu sehen mit seiner so genannten „Lichthalle“.

Bilder oben: Das Nobel-Friedenszentrum ist den Friedens-Nobelpreisträgern/innen gewidmet.

Bilder oben: Baudetails am neoromanischen Museumsgebäude.

Bilder oben: die Dauerausstellung stellt alle bisherigen Friedensnobelpreisträger vor, die Wechselausstellung ist stets dem aktuellen Preisträger gewidmet.

In der Dauerausstellung des Museums werden alle bisherigen Friedensnobelpreisträger vorgestellt, die es seit Verleihung des Nobelpreises (erstmals 1901) gab. Auch dem Stifter des Preises, Alfred Nobel, ist ein Teil der Ausstellung gewidmet. Die Wechselausstellung beleuchtet das Leben und Wirken des jeweils aktuellen Friedensnobelpreisträgers.

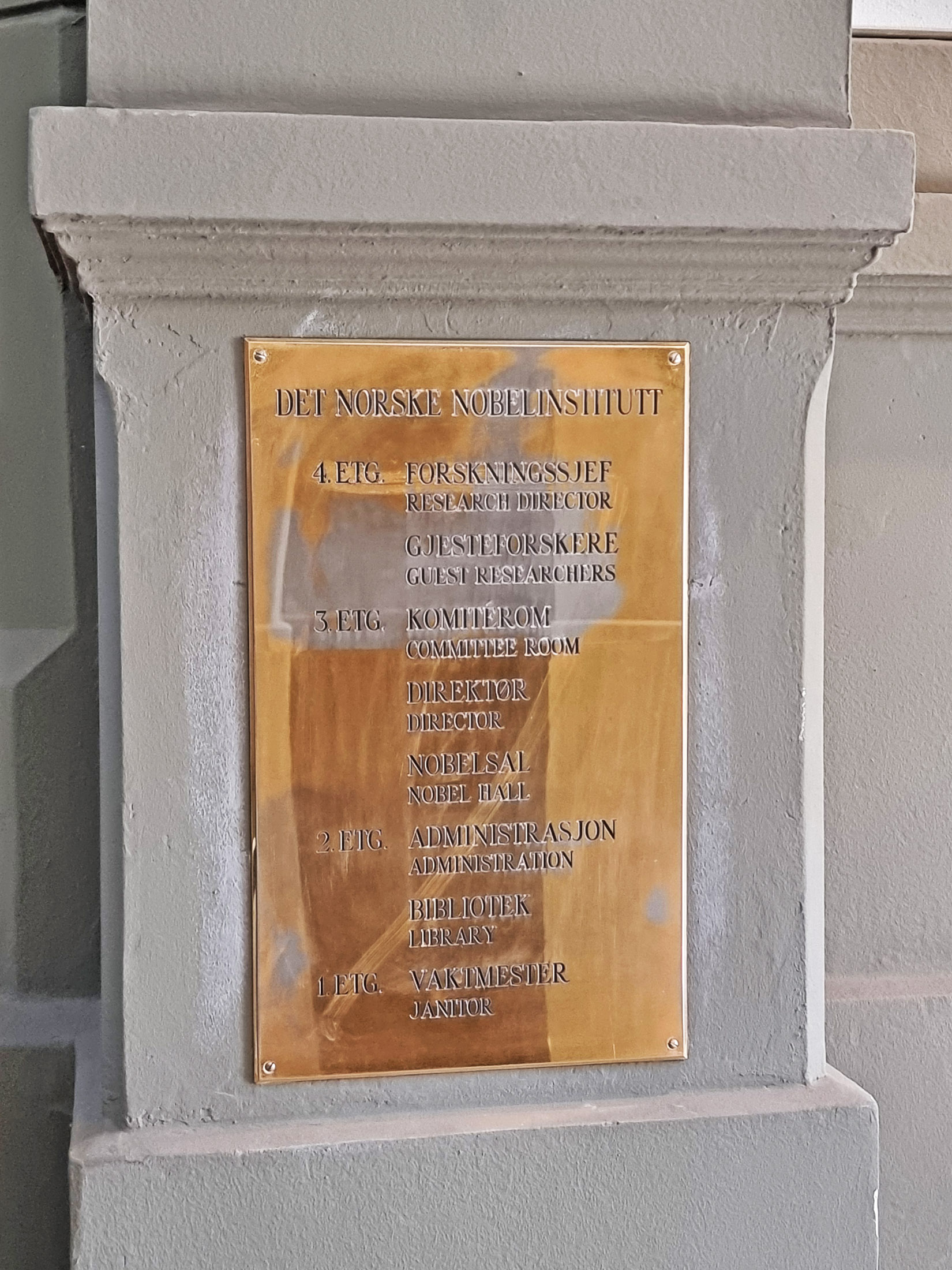

Während alle anderen Nobelpreise in Stockholm verliehen werden, geschieht die Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis stets im Bankettsaal des Osloer Rathauses. Alfred Nobel hatte mit der Initiierung der Stiftung die Aufgabe der Auswahl der jeweiligen Preisträger testamentlich einem Komitee des norwegischen Parlamentes übertragen. Damit das Komitee seine Aufgabe auch erfüllen kann, wurde 1904 das norwegische Nobelinstitut gegründet, welches das Nobelkomitee bei seiner schwierigen und heiklen Aufgabe unterstützt. Das Institut ist in einer ehemaligen Privatvilla in der Ibsens gate untergebracht; es besteht aus einer Forschungsabteilung sowie einer großen (auch für die Öffentlichkeit zugänglichen) Bibliothek.

Das Nobel-Institut

Während die Nobelpreise in Chemie, Physik, Medizin und Literatur in Stockholm verliehen werden, geschieht die Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis stets im Bankettsaal des Osloer Rathauses. Alfred Nobel hatte mit der Initiierung der Nobel-Stiftung die Aufgabe der Auswahl der jeweiligen Friedensnobelpreisträger testamentarisch einem Komitee des norwegischen Parlamentes übertragen. Damit das Komitee seine Aufgabe auch erfüllen kann, wurde 1904 das norwegische Nobelinstitut gegründet, welches das Nobelkomitee bei seiner schwierigen und heiklen Aufgabe unterstützt. Das Institut ist in einer ehemaligen Privatvilla in der Ibsens gate untergebracht, welches von der Nobel-Stiftung erworben wurde; es besteht aus einer Forschungsabteilung sowie einer großen (auch für die Öffentlichkeit zugänglichen) Bibliothek.

Zum Gebäude, in dem das Nobelinstitut untergebracht ist, kann man auf der Website www.nobelpeaceprize.org/ das Folgende lesen:

„Eigentümer des Gebäudes zum Zeitpunkt des Kaufs im Jahr 1903 war Generalkonsul Chr. Christophersen. Mit dem Wiederaufbau wurden die bekannten Architekten Carl und Jørgen Berner beauftragt. Carl Berner entwarf einen Großteil des Interieurs im damals populären Jugendstil, im Gegensatz zum neoklassizistischen Design des Exterieurs. Viele Jahre lang fanden die Sitzungen des Nobelkomitees im zweiten Stock statt, aber in den späten 1940er Jahren wurde der Saal des Komitees um ein Stockwerk nach oben verlegt, um Platz für die Büros des Personals im zweiten Stock zu schaffen. Die meisten Originalmöbel aus dem Saal des Komitees sind erhalten geblieben, und wenn die Mitglieder des Nobelkomitees zusammenkommen, nehmen sie immer noch um den Tisch Platz, der 1905 von Jørgen Berner entworfen wurde.“

Das Gebäude wurde während der Jahre immer wieder renoviert und umgebaut. Nachdem es 1995 unter Denkmalschutz gestellt worden war, wurde bei späteren Renovierungsarbeiten teilweise wieder der ursprüngliche Gebäudezustand (etwa bei der Farbgebung) hergestellt und manche Umbauten wurden auch wieder rückgängig gemacht.

Bild oben: herrschaftliche Villen an der Ibens gate; das Gebäude links ist eine Privatbank, in der ehemaligen Privatvilla von Generalkonsul Chr. Christophersen (rechts im Bild) ist seit 1903 das Nobelinstitut untergebracht.

Bilder oben: das Gebäude des norwegischen Nobel-Instituts.

Bilder oben: Pförtnerbereich und Foyer des Gebäudes.

Bilder oben: im Garten vor dem Gebäude befindet sich eine Stele mit der Büste von Alfred Nobel.

Norges Hjemmefrontmuseum – Das Norwegische Widerstandsmuseum

In einem Gebäude innerhalb der Festung Akershus wurde 1970 von Kronprinz Harald das Norges Hjemmefrontmuseum, das Norwegische Widerstandsmuseum, feierlich eingeweiht. Die Gründung des Museums hatte eine Stiftung übernommen; mittlerweile (seit 1995) ist das Norwegische Verteidigungsministerium Träger der Einrichtung.

Die Planung und Gestaltung des Museums und der Ausstellungspräsentation oblag dem Architekten Otto Torgersen. Die Sammlung umfasst mehrere Tausend militärische und sonstige Gegenstände, Bilder und Dokumente, welche die 5-jährige Besatzung Norwegens durch Deutschland zwischen 1940 und 1945 in all ihren Facetten darstellen, mit dem Schwerpunkt auf dem zivilen und militärischen Widerstand, der sich gegen die deutsche Besatzung gewandt hatte. Die Ausstellung befindet sich in den Kellergewölben des Gebäudes und ist in Form eines Zeitpfades angeordnet.

Während der Besatzungszeit wurde die Festung von den Deutschen u.a. auch als Gefängnis genutzt, hier waren auch Dienststellen der Gestapo angesiedelt. Viele Widerstandskämpfer wurden hier hingerichtet, worauf eine Gedenkstätte neben dem Museumsgebäude hinweist.

Der Widerstand richtete sich nicht nur gegen die deutschen Besatzer, sondern auch gegen die von diesen eingesetzte Marionetten-Regierung unter Leitung von Vidkun Quisling. Der Widerstand bestand einerseits in zivilem Ungehorsam gegenüber den Anordnungen der Besatzer und andererseits in militärischen Sabotageaktionen, die in Zusammenarbeit insbesondere mit dem britischen Geheimdienst geplant und durchgeführt werden konnten. Die demokratisch gewählte Regierung unter dem Sozialdemokraten Johan Nygaardsvold und König Haakon VII. von Norwegen konnten während der ersten Tage der Kämpfe rechtzeitig nach Großbritannien (London) ins Exil fliehen; erst nach der Befreiung Norwegens durch die Alliierten kehrte der König im Juni 1945 nach Oslo zurück.

Sitz der Regierung Quisling war eine für einen Industriellen erbaute Villa auf der Halbinsel Bygdøy, die später in Villa Grande umbenannt wurde; hier ist heute das Norwegische Zentrum für Holocaust- und Minderheitenstudien untergebracht.

Bilder oben: das Norwegische Widerstandsmuseum ist in einem Gebäude der Festung Akershus untergebracht.

Bilder oben: Gedenkstätte für hingerichtete Widerstandskämpfer neben dem Museumsgebäude. Die Inschrift (übersetzt mit DeepL) lautet: „Sie kämpften, sie fielen – Sie gaben uns alles – An diesem Ort wurden norwegische Patrioten erschossen während des Krieges.“

Das Fram-Museum auf der Halbinsel Bygdøy

Bild oben: das Fram-Museum ist ein starker Besucher-Magnet in Oslo: in Spitzenjahren besuchen 400 Tausend Menschen die „Fram“.

Auf der Halbinsel Bygdøy befindet sich eine ganze Reihe von Museen: das Norwegische Freilichtmuseum (Norsk Folkemuseum), das Maritime Museum, das Kon-Tiki-Museum und auch das Fram-Museum (Fram bedeutet „vorwärts“).

Der Polarforscher Fridtjof Nansen startete 1893 mit dem aus Holz gebauten Dreimast-Segler „Fram“ (mit Maschinenanlage) eine Nordpolexpedition: er wollte aufgrund von vorausgehenden Beobachtungen an einem Schiffswrack beweisen, dass es dort eine natürliche Eisdrift gibt, mit deren Hilfe man sich von Sibirien aus, im Packeis eingeschlossen, zum Pol treiben lassen könnte, um auf der anderen Seite in Spitzbergen wieder aus dem Eis entlassen zu werden. Das gelang ihm dann auch fast: das Schiff driftete mit dem Packeis zwar nicht ganz bis zum Pol, aber immerhin bis an den 86. Breitenkreis. Drei Jahre später (1896) war die abenteuerliche Reise dann beendet.

Um dem gewaltigen Eisdruck widerstehen zu könne, hatte der aus besonders dickem Holz gefertigte Schiffsrumpf eine ganz besondere Form. Das Schiff wurde später für weitere Expeditionen genutzt, so auch von Roald Amundsen für Fahrten in die Antarktis. Für die verschiedenen Forschungsfahrten wurde die „Fram“ mehrfach umgebaut; im Museum ist heute wieder der Zustand von 1902 realisiert.

Nachdem die „Fram“ jahrelang in einem Dock lag und zunehmend verfiel, sorgte 1920 vor allem der Polarforscher Otto Swerdrup dafür, dass das Schiff wieder restauriert und 1936 in einem eigens dafür errichteten Museumsgebäude für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte.

Das Fram-Museum besteht aus mehreren Gebäuden; in einem von der Form her ähnlich gestalteten Haus ist seit 2009 die „Gjøa“ ausgestellt, mit welcher Amundsen erstmals die Nordwestpassage durchfahren hatte.

Die architektonische Gestaltung des Museumsbaus stammt vom holländischen Architekten Bjarne Tøien.

Bild oben: das 2011 aufgestellte Amundsen-Monument zeigt Roald Amundsen und sein Team beim Verharren vor der am Südpol gehissten norwegischen Flagge; die Figuren blicken heute auf den Oslo-Fjord hinaus, in dem Tourismus-Boote verkehren.

Vor den Museumsbauten wurde 2011 das Amundsen-Monument aufgestellt, genau 100 Jahre nachdem die fünf ersten Menschen den Südpol erreichten: Roald Amundsen, Helmer Hanssen, Oscar Wisting, Olav Bjaaland und Sverre Hassel. Die etwas überlebensgroßen Bronzefiguren auf Granitplatten wurden vom Bildhauer Håkon Fagerås geschaffen. Das Monument hält den Augenblick fest, als Amundsen und sein Team mit den Mützen in der Hand vor der Flagge standen, die sie am Südpol gehisst hatten.

Zum Architekten kann man im Großen Norwegischen Online-Künstler-Lexikon (https://nkl.snl.no) das Folgende lesen: „In den 1930er Jahren gewann Tøien eine Reihe von Preisen bei Architekturwettbewerben mit Projekten, die stark vom internationalen Funktionalismus beeinflusst waren, wie z. B. der gekaufte Entwurf für die Studentenvereinigung in Ås (1930).

Das Framhaus auf Bygdøy (1934–45), das für das Polarschiff Fram erbaut wurde, hat das heimelige Bootshaus als Inspirationsquelle, dessen Dachflächen fast bis zum Boden reichen. Die Wahl der Materialien und die detaillierte Gestaltung sind funktionalistisch, wobei der Beton im unteren Teil um das Schiff gegossen wurde, nachdem es an Land gezogen wurde, während das steile Satteldach Stahlsparren und ein Kupferdach mit großen Oberlichtöffnungen aufweist.“

Bilder oben: in den Sommermonaten verkehrt ein Schiff direkt vom Hafen bei Akerbrygge (am Osloer Rathaus) zum Bootsanleger am Fram-Museum, Kon-Tiki-Museum und zum Norwegischen Maritimen Museum.

Bilder oben: wie überdimensionale Bootshäuser sind die Gebäude des Fram-Museums gestaltet.

Bilder oben: der Haupteingang zum Fram-Museum.

Bilder oben: neben den Gebäuden des Fram-Museums wurde 2009 ein weiterer Bau errichtet, in dem nun die „Gjøa“ ausgestellt ist.

Bilder oben: auf der Museums-Website kann man lesen: „Heute beherbergt das Fram-Museum Ausstellungen der berühmtesten Reisen von welthistorischer Bedeutung. Herzstück des Museums ist natürlich das stärkste Holzschiff der Welt, das Polarschiff Fram. Die Öffentlichkeit kann an Bord gehen und sich in den Kabinen, Lounges, im Frachtraum und im Maschinenraum umsehen.“

Eine Sound- und Light-Show mit Projektionen an den schrägen Wänden des Museums-Daches vermittelt den Besucher/innen auf dem Deck der „Fram“ das Gefühl, tatsächlich bei Kälte, Wind und Seegang an Bord des Schiffes zu sein.

Bilder oben: auf den verschiedenen Galerieebenen das Museumsgebäudes gibt es Ausstellungen zu den Reisen der Polarforscher, einen Museumsshop und ein kleines Café. In einem Diorama ist die Situation des im Eis eingeschlossenen Schiffes dargestellt.

Das Norwegische Seefahrtsmuseum (Norsk Maritimt Museum)

Im Norwegischen Seefahrtsmuseum wird die Geschichte der (norwegischen) Seefahrt dargestellt. Hier wird die Entwicklung des Schiffbaues sowie das Leben an Bord eines Schiffes nachgezeichnet. In einer 2020 eröffneten Halle sind historische Boote aus allen Teilen des Landes ausgestellt, darunter auch ein 2200 Jahre alter Einbaum.

Der aus Backstein, Teakholz und Kupfer errichtete Gebäudekomplex besteht aus mehreren verschachtelten Baukörpern und liegt am Fjordufer auf der Halbinsel Bygdøy. Das zentrale Gebäude beinhaltet auch Büros, sowie den Museums-Shop und das „Café Fjord“. Nach einem Architekturwettbewerb im Jahr 1952 wurde der Gebäudekomplex stufenweise schließlich 1961 fertiggestellt. Architekten waren Eliassen & Lambertz-Nilssen. Eine Erweiterung des Gebäudes mit dreieckigem Grundriss wurde 1974 angefügt. Hier befinden sich jetzt die Hauptausstellungshallen. Die Spitze des Dreiecks kragt weit aus und hängt schon ein bisschen über dem Wasser des Fjords. Eine Uferpromenade mit Holzsteg führt auch unterhalb des Überhangs entlang der Uferlinie durch und bietet Sitzstufen, von denen aus man auf den Fjord und die Stadt schauen kann.

Bilder oben: das Norwegische Seefahrtsmuseum liegt direkt am Fjord auf der Halbinsel Bygdøy in Nachbarschaft zum Fram- und zum Kontiki-Museum.

Bilder oben: das Gebäude ist stark gegliedert mit Erkern, Balkonen und einer gestuften Fassade.

Bilder oben: Uferpromenade mit Steg.

Bilder oben: Haupteingang und Pergolen, welche das Gebäude auch mit dem benachbarten Fram-Museum verbinden.

Bilder oben: Umgebung des Seefahrts-Museums; das Museumsgebäude liegt direkt am Fjord; vom Uferweg und der Promenade am Gebäude entlang kann man auf die Inseln im Fjord und zur Stadt hinübersehen.

Bilder oben: Eingangsbereich mit Museums-Shop und der großen Halle, in der auch Veranstaltungen stattfinden können.

Bilder oben: Ausstellungsräume mit Exponaten (Segelschiff-Modell, Galionsfiguren).

Bilder oben: Museums-Shop und das „Café Fjord“.

Botanisk hage (Botanischer Garten) mit dem Naturhistorischen Museum und dem Klima-Haus

Der Botanische Garten liegt im Stadtteil Tøyen unweit des alten Standorts des Munch-Museums und ist Teil der Universität Oslo. Es handelt sich um die größte derartige Einrichtung in ganz Norwegen. Auf einer Fläche von 150 Hektar wachsen Pflanzen von 4500 verschiedenen Arten und 900 verschiedene Baum-/Gebüsch-Arten. Der Botanische Garten wurde 1814 gegründet, als König Frederik VI. diesen der neu eröffneten Universität Oslo schenkte.

Auf dem Gelände befindet sich auch das Palmenhaus und das Victoria-Haus sowie der Herrenhof Tøyen (Gamle Tøyen hovedgård), in dem sich neben Verwaltungsbüros auch ein Café mit Außenterrasse befindet. Bei dem 3-flügeligen Gebäude Gamle Tøyen hovedgård handelt es sich um einen im 17. Jahrhundert errichteten Bauernhof und um das älteste Holzgebäude in Oslo. Am Rande des Botanischen Gartens befindet sich zudem das Naturhistorische Museum und das Klima-Haus.

Bilder oben: Eingänge zum Botanischen Garten und Fußweg.

Bilder oben: der Gamle Tøyen hovedgård (Herrhof Tøyen) und Begleitgebäude. Hier gibt es auch ein Café mit Außenterrasse.

Bilder oben: das Palmenhaus.

Bilder oben: im Victoria-Haus gibt es Seerosen zu bestaunen, auch die Victoria-Seerose.

Das Naturhistorische Museum

Das Museum besteht aus einem modernen Eingangsgebäude mit Museumsshop, von wo aus man entweder zum Collettshus (Zoologie) oder zum gegenüberliegenden Brøggers hus (Geologie, Paläontologie) gelangt. Diese beiden Gebäude wurden in den Jahren 1911 bis 1917 errichtet.

Das Colletts hus beherbergt viele ausgestopfte Tiere, die teils in Dioramen arrangiert sind, welche ihre natürliche Umgebung nachempfinden. Das Brøggers hus dagegen enthält die paläontologische und geologische Sammlung des Naturhistorischen Museums mit vielen Mineralien, Fossilien sowie Saurierskeletten und einer umfangreichen Sammlung von Meteoriten.

Bilder oben: im Brøggers hus ist die geologische und paläontologische Sammlung des Naturhistorischen Museums untergebracht.

Bilder oben: Treppenhaus im Gebäude mit der geologischen und paläontologischen Sammlung.

Bilder oben: Blick in die in neuerer Zeit vollständig neu gestaltete Ausstellung.

Bilder oben: das Eingangsgebäude mit dem Museumsshop.

Bilder oben: das Coletts hus enthält die zoologische Sammlung.

Bilder oben: Treppenhaus im Gebäude mit der zoologischen Sammlung.

Das Klimahaus

Befindet sich neben dem Brøggers hus und wurde in den Jahren 2017 bis 2020 vom Osloer Architekturbüro Lund Hagem Arkitekter entworfen und in Holzbauweise errichtet.

Auf der Website businessportal-norwegen.com wird zur Eröffnung des neuen Museums das Folgende berichtet:

„Oslo, 16.Juni 2020. Norwegens Kronprinz Haakon hat in Oslo ein Klimahaus der Universitetet i Oslo (Universität Oslo), eröffnet. In dem neuen Museum im Botanischen Garten erfahren Besucher, wie die Klimasysteme der Erde funktionieren, welche Folgen die globale Erwärmung hat, welche Lösungen zur Erreichung der Klimaziele eingesetzt werden können und wie die Besucher selbst zum Erhalt der Umwelt und zum Klimaschutz beitragen können. Das Klimahaus soll Interesse am Thema Umwelt und Klima wecken und zum Engagement anregen.

‚Dieses Haus kann eine wichtige Rolle dabei spielen, Veränderungen in eine nachhaltige Richtung zu inspirieren und voranzutreiben‘, sagte Kronprinz Haakon bei der Eröffnung des Klimahauses.

Das Klimahaus gehöre zum Kerngeschäft der Universität Oslo, erklärte der Rektor der Universität Oslo Svein Stølen in seiner Eröffnungsrede. Hier werde Wissen aus Bildung und Forschung vermittelt. ‚Unsere Schüler sind der Motor für ein grünes Engagement. Es gibt mir einen unerschütterlichen Glauben an die Zukunft. Die jungen Leute werden es besser machen als wir.‘

Das Klimahaus ist Teil des Naturhistorischen Museums. Es wurde im März 2020 fertiggestellt, die Eröffnung wurde jedoch aufgrund der Corona-Situation verschoben.“

Bilder oben: das 2020 eröffnete Klima-Haus.

Der Ekeberg-Skulpturenpark

Der Naturpark Ekeberg umfasst eine Fläche von 63 Hektar und ist im Besitz der Stadt Oslo. In diesem teils bewaldeten Gebiet in Hanglage eröffnete die C. Ludens Ringnes-Stiftung des Kunstsammlers und Brauerei-Erben Christian Ringnes im Jahr 2013 in Zusammenarbeit mit der Stadt Oslo einen Skulpturenpark. Vor allem Frauenfiguren sind hier aufgestellt. Zugleich wurde von Ringnes auch das Ekeberg-Restaurant renoviert (und umgebaut).

Auf weitläufigen (Wald-)Pfaden entdeckt man bei einem etliche Höhenunterschiede überwindenden Spaziergang Werke von Tony Cragg, Niki de Saint Phalle, Salvadore Dali, Fernando Botero, Louise Bourgeois oder Damien Hirst. Bei Eröffnung des Parks gab es etwa 30 Skulpturen; die Zahl soll auf bis zu 80 anwachsen.

Es gibt aber nicht nur statische Kunstwerke. Eine Erfahrung ganz besonderer Art ist „Pathfinder # 18700 Oslo – Blindern“ von der japanischen Installationskünstlerin Fujiko Nakaya aus dem Jahr 2018: sechsmal am Tag steigt an einer Stelle des Waldgebietes Nebel aus den Niederungen und wabert durch die Pfade und das Unterholz. Die kryptisch anmutende Bezeichnung des Kunstwerkes ist der international gebräuchliche Code der zur Installation nächstgelegenen Wetterstation.

Zum Bild: von Richard Hudson stammt diese Skulptur („Marilyn Monroe“)

Bilder oben: von Niki de Saint Phalle stammt diese Skulptur mit dem Titel „L’oiseau Amoureux Fontaine“

Bilder oben: Werke von Tony Cragg („Cast Glances“), Aase Texmon Rygh (eine dreifache Möbiusschleife) und die „Liegende Frau“ von Fernando Botero.

Bild oben: der „Ekeberg-Pavillon“ wurde von Dan Graham speziell für diesen Aufstellungsort konzipiert. Der Raum macht die Besuchenden zum Teil des Kunstwerks.

Bild oben: der Nebel ist nicht natürlichen Ursprungs, sondern eine Installation der japanischen Künstlerin Fujiko Nakaya („Pathfinder # 18700 Oslo – Blindern“)

Vigelandsanlegget (Vigeland-Anlage) / Vigelandpark und das Vigeland-Museum

Nach kontinuierlichem Auf- und Ausbau in den Jahren 1923 bis 1943 nahm die kurz nur „Vigeland-Park“ genannte Skulpturen- und Parkanlage etwa 1950 ihre heutige Form an. Die Vigelandsanlegget (Vigeland-Anlage) ist Teil des Osloer Frognerparks. Verkürzt wird sie meist als Vigeland-Skulpturenpark oder nur Vigeland-Park bezeichnet. Die 212 hier aufgestellten Skulpturen aus Gusseisen, Granit und Bronze hat der Künstler Gustav Vigeland mit einem guten Dutzend an Mitarbeitern in den Jahren zwischen 1907 und 1942 geschaffen; er verstarb 1943. Im Gegenzug zur Überlassung seiner Skulpturen baute ihm die Stadt am Rand des Frognerparks ein nobles Haus, in dem auch sein Atelier untergebracht war. Das Atelier- und Wohngebäude wurde nach Vigelands Tod zum Vigeland-Museum um- und (durch Erweiterungen) ausgebaut. 1947 wurde das Museum eröffnet.

Vigelands Figuren sollen den Kreislauf des menschlichen Lebens darstellen: die Skulpturen zeigen Menschen in realistischer Darstellung in allen möglichen Lebensstadien und -situationen. Vigeland plante und schuf nicht nur die im Park und im Museum ausgestellten Figuren, sondern plante auch die komplette Parkanlage mit Wegen, Treppenanlagen, Springbrunnen, zum Teil exotischen Bäumen, Toren und Zäunen. Höhepunkt der Anlage im wahrsten Wortsinn ist der auf einem Hügel aufgestellte Monolith: eine aus einem einzigen, 14 Meter hohen und mehrere Hundert Tonnen schweren Granitblock gearbeitete Skulptur mit 121 Figuren. Ein herausragendes Werk ist auch die Springbrunnenanlage, in deren Mitte 4 Männer eine Wasserschale tragen.

Dimensionen und Inhalte seines künstlerischen Schaffens waren in der Öffentlichkeit nicht unumstritten.

Der hauptsächlich in den Jahren 1923 bis 1943 angelegte Park ist weltweit der größte Skulpturenpark eines Einzelkünstlers und die meistbesuchte Touristenattraktion in der norwegischen Hauptstadt.

Bilder oben: der Monolith und eine der Figuren Vigelands.

Bilder oben: die Hauptachse im Park führt über eine Brücke zum Monolithen.

Bilder oben: vom Künstler stammt auch die Planung der gesamten Parkanlage.

Bilder oben: über eine große Treppenanlage kommt man zum Hügel, auf dem der 14 Meter hohe Monolith ruht.

Bilder oben: auch Tore und Zäune im Park stammen von Vigeland.

Bilder oben: Brunnenanlage.

Bilder oben: Figuren Vigelands: der Kreislauf des menschlichen Lebens.

Bilder oben: vom Hügel, auf dem sich der Monolith befindet, kann man die Parkanlage überblicken; im Hintergrund die Uranienborg-Kirche. Zeeites Bild: Skulptur am Ausgang des Frogner-Parks.

Gustav Vigeland hatte auch Kontakt zu Auguste Rodin in Paris, dessen Arbeiten ihn beeindruckt und inspiriert haben sollen. Vigeland stellte seine Figuren immer zuerst aus Lehm in Originalgröße her, bevor seine Handwerker die Figuren nach diesen Vorlagen aus Granit schlugen oder in Bronze gossen.

Bilder oben: das Musée Rodin in Paris mit Werken, die Auguste Rodin geschaffen hat: „der Denker“ (erstes Bild) und das „Höllentor“ (zweites Bild).

Das Vigeland-Museum

Atelier und Wohnung von Gustav Vigeland wurden nach seinem Tod zum Museum umgebaut. Im Museum sind vor allem auch Figuren aus seinem Frühwerk ausgestellt sowie Büsten bekannter Persönlichkeiten, so etwa von Henrik Ibsen, Bjørnsterne Bjørnson, Edvard Grieg oder Ludwig van Beethoven.

Auf der Website www.visitnorway.de kann man dazu das Folgende lesen:

„Das Museum beinhaltet beinahe die gesamte Produktion des Künstlers, wie originale Gipsmodelle für die Skulpturen im gleichnamigen Park, frühe Arbeiten in Gips, Marmor und Bronze, Holzschnitte und Zeichnungen.

Im Museum wird auch die Arbeit des Künstlers dokumentiert. Wechselnde Ausstellungen norwegischer und internationaler Gegenwartskunst. Museums-Shop mit Büchern, Ansichtskarten und Geschenkartikeln.“

Bilder oben: das Vigeland-Museum liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Vigelandpark.

Bilder oben: Baudetails, Eingangsbereich.

Bilder oben: Baudetails, Eingangsbereich und Info-Tafel.

Kunst im Öffentlichen Raum

Skulpturen, Graffiti, Street Art, Murals… einige Beispiele:

Bilder oben: Kunst im Öffentlichen Raum.

Bilder oben: die Frauenfigur auf dem Rathausplatz stammt von Emil Lie (1950), die Bauarbeiterfiguren auf der Südtreppe des Osloer Rathauses hat Per Palle Storm geschaffen; er war Professor an der Norwegischen Akademie für Bildende Kunst.

Bilder oben: großformatige Murals an einer Kindertagesstätte in der Nedre gate.

Bilder oben: Graffiti und Murals im Stadtbezirk Vulkan, wo an der Akerselva in ehemaligen Industriebauten jetzt die Kreativwirtschaft und die Kunstszene eingezogen sind mit Filmstudios, Kunstschulen, Werbeagenturen, Cafés usw. (Maridalsveien, Brenneriveien, Ingens gate); letztes Bild: Graffiti an einer Mauer im Stadtteil Tøyen.

Bilder oben: im Kanal zwischen Akerbrygge und Tjuvholmen an der Bryggegangen steht diese Figur auf Stelzen im Wasser; die 1989 aufgestellte Skulptur heißt „Utfærdstrang“ und wurde von der Bildhauerin Marit Wiklund geschaffen.

Bilder oben: diese Gruppe abtauchender Taucher befindet sich im Vaterlandsparken im Osloer Stadtteil Vaterland, unweit des Hotels Radisson Blu Plaza. Im Bildhintergrund ist das Posthuset-Hochhaus zu sehen. Das Kunstwerk stammt von Bildhauer Ole Enstad.

Bild oben: ebenfalls ein Werk von Ole Enstad ist dieser Taucher, der vor der Kulisse der Festung Akershus im Begriff ist, in den Oslofjord zu springen.

Bilder oben: „Rudolph, the crome nosed reindeer“ nennt sich die obige Skulptur, der man in einem Durchgang eines Wohnblocks auf Tjuvholmen (Albert Nordengens plass) begegnen kann; die aus Motorrad-Teilen zusammengesetzte Figur stammt von Apparatjik aus dem Jahr 2012.

Bild oben: diese Skulptur befindet sich auf der Ankerbrücke (Ankerbrua) über die Akerselva; dargestellt ist eine Märchenfigur: der Eisbärkönig Valeman. Geschaffen wurde sie vom norwegischen Bildhauer und Maler Dyre Vaa.

Bild oben: natürlich gibt es in Norwegen und der Hauptstadt Oslo auch Trolle: einer davon sitzt im Wald nahe der Sprungschanze auf dem Holmenkollen.

Bilder oben: vor dem Verlags-/Redaktionsgebäude der Zeitung „Verdens Gang“ („Lauf der Welt“) sitzt dieser Leser auf einer Bank; geschaffen wurde die Figur von Merete Nilsen Bua.

Bilder oben: auf dem Bankplassen (Bankplatz) vor dem Engebret-Café befindet sich seit 2014 diese Skulptur von Marit Krogh. Sie nennt sich: „Sitzendes Mädchen mit Kopfhörer“.